Предисловие

Бывший и нынешний главреды «Афиши» — о рождении хипстеров, протестной волне, конце иронии и новой миссии молодых горожан после теории малых дел, винтажных маркетов и прочей урбанистики

Даниил Трабун, главный редактор «Афиши»: Как вы встретились с новым поколением? Это был 2004 или 2006 год?

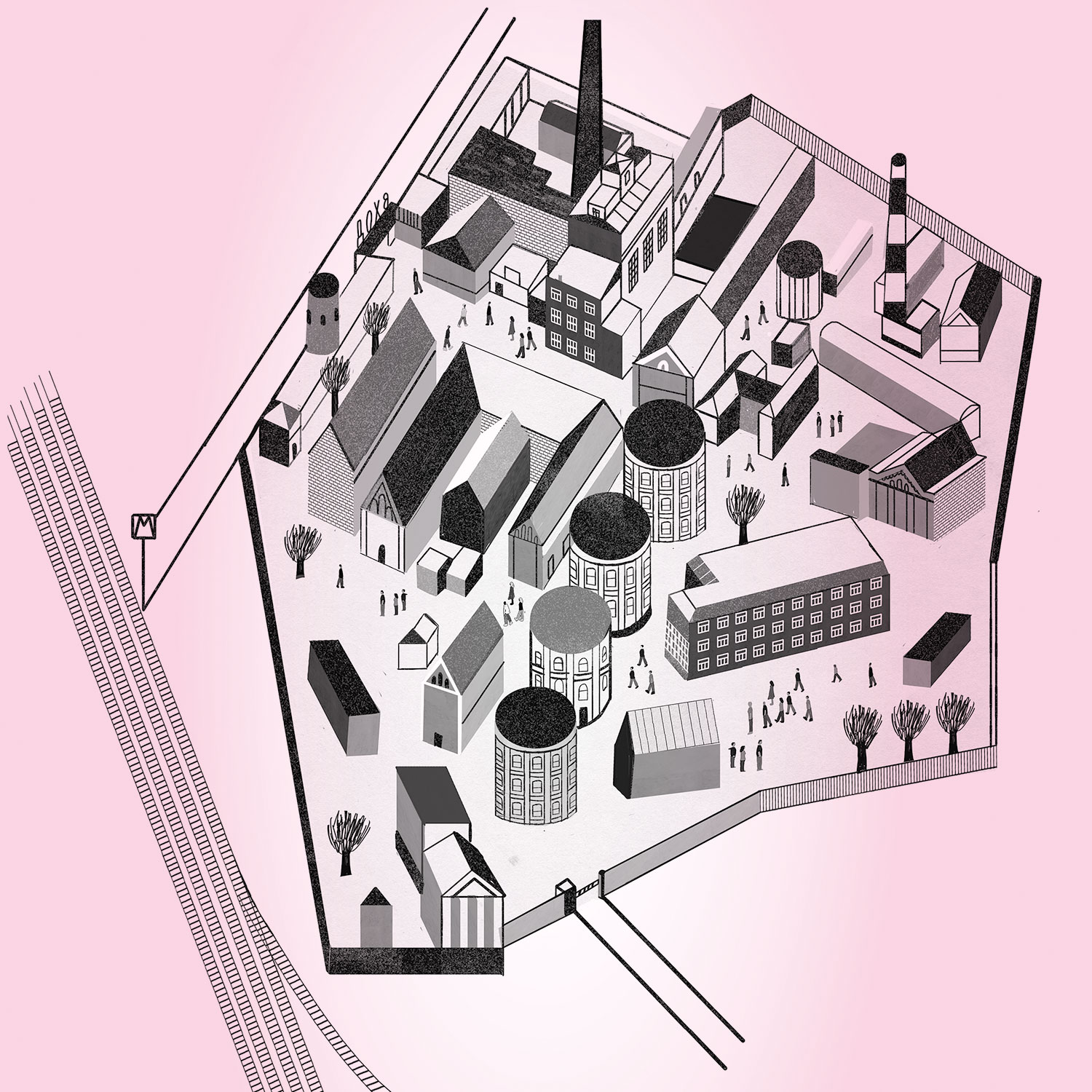

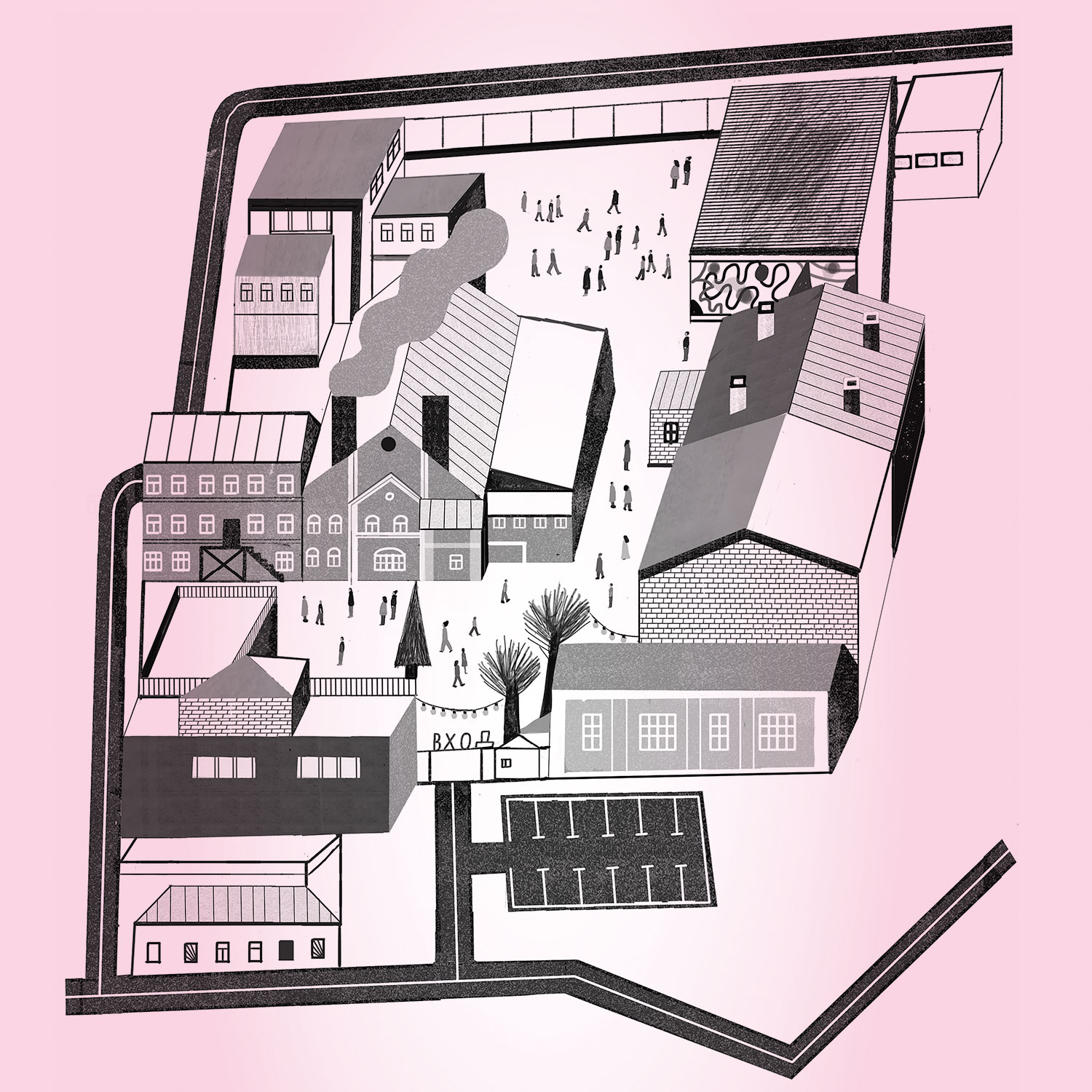

Юрий Сапрыкин, главный редактор «Афиши» с 2003-го по 2008-й: Москва, в которой начал выходить журнал «Афиша», была до такой степени не похожа на сегодняшнюю, что сейчас, когда начинаешь про нее вспоминать, все это выглядит как рассказы про войну 1812 года. Это был город, с одной стороны, для сверхбогатых людей с плохим вкусом, а с другой, с советской инфраструктурой, по инерции обслуживающей самые простые и непритязательные запросы; условно говоря, был супермаркет «Азбука вкуса» на Маяковке, по тем временам запредельно элитный магазин, и очень много ларьков с пивом на районе — и ничего между ними. И это касалось не только еды — и культурных институций, и любых заведений, и вообще всего. Для обычного человека со среднеевропейскими жизненными запросами тут почти ничего не было. Мы так это в открытую никогда не формулировали, но, наверное, миссия «Афиши» заключалась в том, чтобы создать среду, в которой мог бы существовать городской образованный средний класс, такой европейский мейнстрим: кофейни, клубы с живой музыкой, хорошие книжные, IKEA. В эту же сторону и появившиеся тогда же «Мумий Тролль» с Земфирой, и появившееся тогда же русское MTV, и еще много чего. При этом важным условием существования этого мейнстрима было разнообразие вариантов, свобода выбора — то есть, возможно, сейчас может показаться, будто мы навязывали некий усредненный вкус, но на самом деле внутри него всегда была масса вариаций, вплоть до самых диких, чем больше, тем лучше. Ну и потом, была масса базовых вещей, которые внезапно начинали на глазах меняться: то, что можно сидеть в кафе с ноутбуком, вместо того чтобы «осуществлять прием пищи», или то, что можно менять всю обстановку в доме раз в три года, и все это еще относительно недорого стоит и не ужасно выглядит, — это же все буквально на нашей памяти появилось. Ну и когда этот мейнстрим немного оформился, сразу появилась более модная волна — люди, с одной стороны, воспитанные «Афишей», а с другой, от нее отталкивающиеся.

Трабун: То есть хипстеры?

Сапрыкин: Ох. Ну давайте в последний раз. Вот что значит в буквальном переводе слово «хипстер»? Это просто модник. Это слово молниеносно превратилось в ругательство, в какую-то карикатуру, но если докопаться до сути, окажется, что это просто модные парни, для которых в каждый отдельный момент актуальным оказывается что-то новое. И, следовательно, эта генерация постоянно ускользает от любых определений. Тебе кажется, что их главный отличительный признак — это, допустим, любовь к артхаусу, и тут оказывается, что это такие запредельные гедонисты, которые артхаус посылают ко всем чертям — как вещь слишком скучную и пафосную. Только ты решил, что это безыдейные тусовщики, как вдруг оказывается, что вместо разнузданных увеселений все занялись дизайном, ну или там бесконечно фотографируются у белой стеночки. А в тот момент, когда ты пытаешься ухватиться за дизайн, фокус уезжает куда-то в сторону — и главной поколенческой мечтой оказывается маленький собственный бизнес.

Трабун: А между фотографированием у стеночки и малым бизнесом появилась идея о том, что мы должны жить в свободной стране.

Сапрыкин: Подозреваю, что протестная волна 2011 года сильно это поколение захватила. А для кого-то оставила после себя незаживающую психотравму. Но тут есть два важных момента. Во-первых, как мы уже говорили, слово «хипстер» очень быстро превратилось в ругательство, и в политике это проявилось в самой вопиющей форме — протест 2011 года был моментально объявлен бунтом «сытых креаклов». То, что вся многотысячная толпа, в которой было очень много разных, совершенно несочетаемых групп людей, оказалась сведена к совершенно пародийному образу модника с айпэдом в руках, — это, конечно, чистая политтехнология. Говорить о том, что это был какой-то хипстерский протест или хипстерская политическая волна, глупо и несправедливо; называть ее таким образом — значит играть на руку хитрым политтехнологам, которые это придумали. Ну а второе — очень многие люди из этого поколения, которые очень искренне и эмоционально в это движение вовлеклись, через несколько месяцев сбежали в ужасе, устав слушать все эти несущиеся со сцены мантры на очень неискреннем, заплесневевшем языке. Ну вы понимаете — мы выйдем и придем еще. И так далее.

Трабун: Одним из итогов разочарования в протестном движении стал специфический патриотизм. Есть традиционный ура-патриотизм — «Крымнаш», а есть...

Сапрыкин: ...про боль, пустоту и тлен и какое-то парадоксальное этим упоение.

Трабун: То есть хипстеры перестали быть западниками.

Сапрыкин: Да, это странное, причудливое и покосившееся устройство русской жизни вдруг стало в определенных кругах поводом для восхищения, пусть даже иронического. Я имею в виду прежде всего субкультуру «ВКонтакте», паблики с фотографиями каких-то покосившихся заборов, в которых люди находят то ли красоту, то ли повод для веселья, а скорее — нечто среднее.

Сапрыкин: Мне кажется, это здоровая реакция на ситуацию, в которой мы оказались. Можно бесконечно сокрушаться, как ужасно устроена жизнь в России, можно броситься в объятия государства и начать доказывать, что это ужасное устройство и есть наш особый путь, а можно пойти в обход и сказать: «Да, здесь все странно и коряво, здесь все время холодно, и люди на улице неприветливые, но это все свое, родное, этот покосившийся забор, эти нелепо одетые бабушки, эта детская площадка из грубо покрашенных автомобильных покрышек — все это, несмотря ни на что, достойно любви, даже притом что мы смотрим на это с некоторой иронией». Ты при этом, вообще-то, понимаешь, что в мире есть и получше детские площадки, и хочется, чтобы и наша выглядела иначе. Но и в той, что сейчас, тоже есть что-то пронзительное, дорогое и заслуживающее любви.

Трабун: Если говорить про иронию, не кажется ли вам, что 2014 год как раз знаменует ее тотальный конец? Мы всегда отстранялись, разговоры про тлен и пустоту — да, получалось очень иронично. А сейчас мы сначала пошутим про ватники, сделаем с ними модную съемку, а потом себя ущипнем — правильно ли это?

Сапрыкин: Мне кажется, что конца иронии не предвидится, потому что вокруг все равно происходит какой-то кровавый цирк, и относиться к нему беспредельно серьезно просто невозможно. Но есть одно важное изменение: 2014-й — первый год за долгое время, когда мы оказались на войне. Дело не только в том, что наши войска воюют в чужой стране, — они то воюют, то не воюют, в открытую это до сих пор никем не признается. И даже не в том, что наши ровесники едут на Донбасс записываться в ополчение, на секундочку, тысячами едут, а потом приезжают обратно с новым, довольно жестоким опытом. Дело в том, что война буквально носится в воздухе, она идет не только в окрестностях Донецкого аэропорта, она идет в любом радиоприемнике, на любом телеканале, во всех браузерах великой страны, везде. Тут в буквальном смысле поле битвы — сердце человеческое. И когда ты обнаруживаешь себя даже не телесно, но психологически на этом поле боя, количество предметов, которые тянет высмеивать, резко сокращается. У нас для этой ситуации еще нет адекватного языка. Нет новой интонации, с которой об этом можно было бы говорить, вся русская публицистика-колумнистика — она как будто застряла в предыдущей эпохе. И уж тем более нет новой миссии, на которую можно было опереться. Поэтому все валяются в депрессии, сидят на чемоданах или, напротив, начинают впадать в очень ненатуральный энтузиазм по поводу того, что мы сейчас возродим великую страну, которую все будут бояться. И всем плохо.

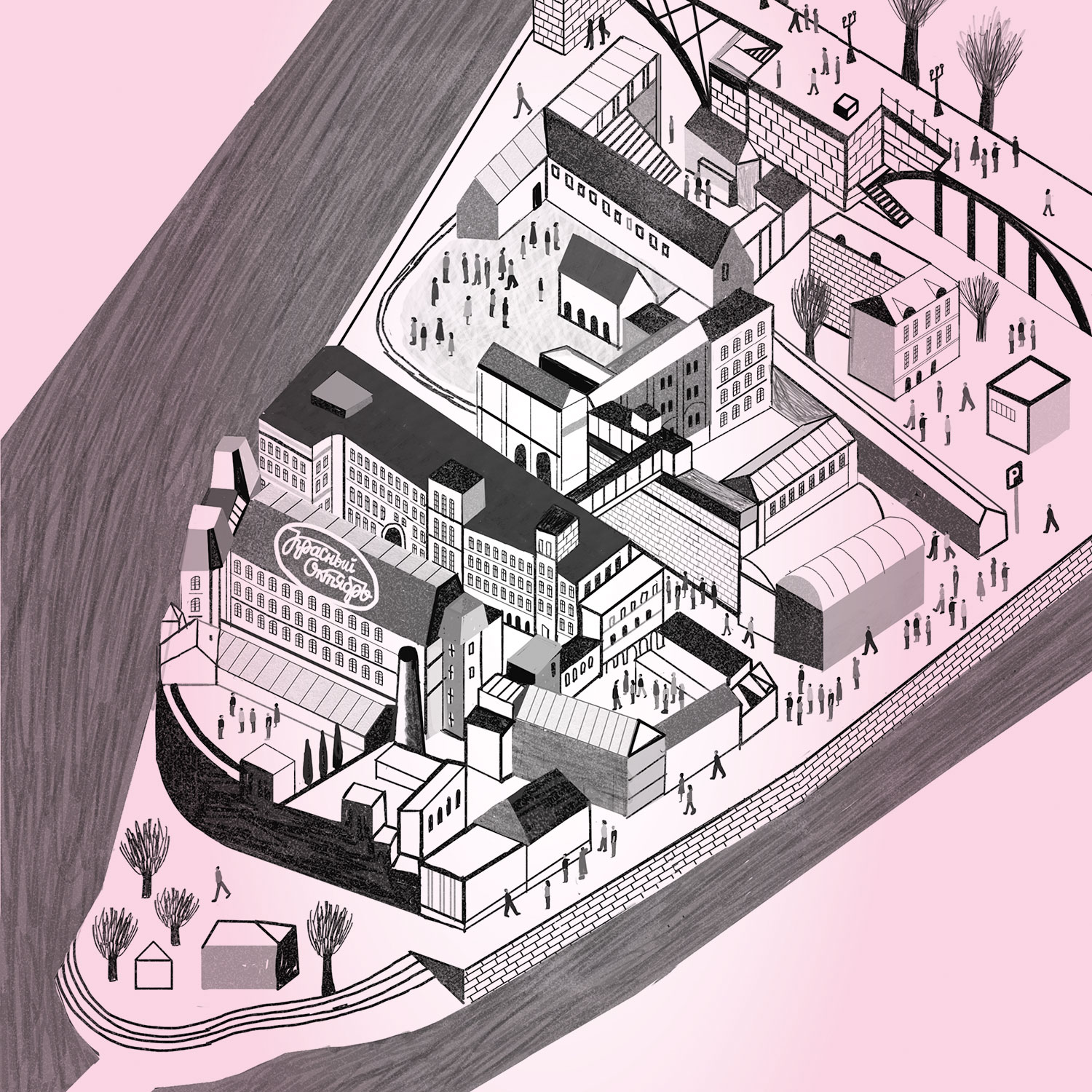

Трабун: У поколения условных хипстеров как раз была понятная миссия, за которую их часто высмеивали, — улучшить пространство вокруг себя, создать свой не то чтобы большой бизнес, раскатать газон во дворе, устроить гаражную распродажу зимних вещей, в общем — та самая теория малых дел.

Сапрыкин: Да, была идея такого глобального обустройства и ремонта: создать какую-то более гуманную, европейскую среду обитания, причем опираясь по возможности на собственные силы. Это во многом получилось, но дальше оказалось, что вокруг этого обустроенного и отремонтированного микромира существует огромное количество людей, которым это обустройство никуда не упало, им двадцать лет давали понять, что они никто и звать их никак, у них отняли все, чем они в своей стране могли бы гордиться, и никто с ними особенно не пытался разговаривать. Кроме Путина и его коллег с центральных каналов. И, разумеется, их мечты связаны не с тем, чтобы на соседней улице открылся бар с крафтовым пивом, а с тем, чтобы Россию снова начали уважать в мире, пусть даже нам снова есть будет нечего. Ну то есть в каких-то отношениях это модническое поколение переделало мир под себя, но дальше оказалось, что в 2014 году это все абсолютно неважно. Все эти городские проекты или там маркеты винтажной еды — это, наверное, было не зря, они множеству людей дали интересное занятие в жизни, а еще кучу людей развлекли, накормили и расширили кругозор. Но дальше оказывается, что эта просветительски-потребительская миссия уперлась в стенку, а за этой стенкой кровавый океан. И ощущение миссии для вовлеченного в эти дела поколения, безусловно, пропало. А миссия — это не что-то, что можно сесть и из головы выдумать. «Вот сяду сегодня вечером и придумаю себе смысл жизни». Ничего подобного — ты либо это чувствуешь, либо нет, либо этот ветер дует в твои паруса, либо ты валяешься сдувшийся и не понимаешь, откуда взять энергию. И сейчас, безусловно, для довольно большого количества людей этот ветер, который еще недавно дул вовсю, вдруг взял и исчез. А новый еще не поймали.