О чем думают молодые художники?

Параллельно с петербургской «Манифестой» в Москве пройдет Биеннале молодого искусства, где свои работы представят художники, чьи имена пока еще не на слуху в арт-сообществе, но это вопрос времени. «Афиша» поговорила с десятью молодыми российскими художниками о том, какое искусство они делают.

Кирилл Савченков

Работа Кирилла Савченкова «Атлас» будет представлена в параллельной программе молодежной Биеннале в галерее Stella Art Foundation — и это уже будут не одни только снимки, но целая инсталляция c аудио и видео

Возраст 27 лет

Методы изучение и интерпретация психогеографии и урбанистических пространств Москвы при помощи фотографии, инсталляций и перформансов

Достижения попадание в шорт-лист премии Mack First Book Award, Гран-при «Серебряной камеры» в номинации «Архитектура»

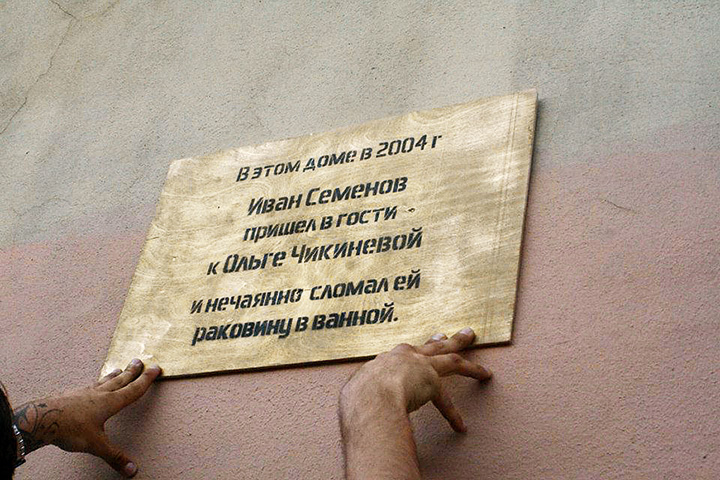

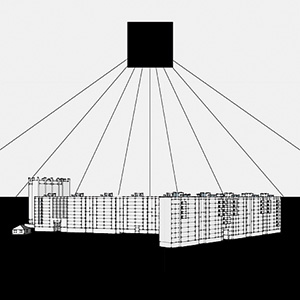

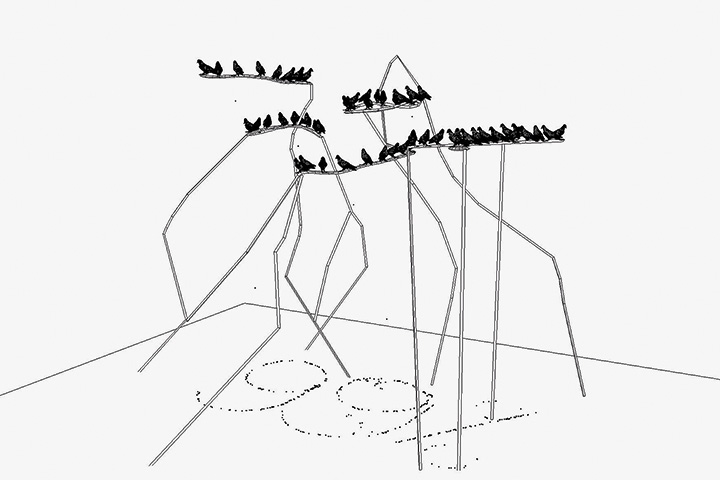

«На молодежной Биеннале в рамках параллельной программы будет представлена моя работа «Атлас». Она посвящена функционированию памяти, взаимодействию человека и ландшафта, психогеографии и всему, что с этим связано. Я сам вырос в Ясенево, и у меня полно воспоминаний из детства и юности об этом районе, так как для меня это особенное место. На меня повлияли работы Роберта Смитсона, художника, который много работал с темой окраин и ландшафта. В России массовая застройка появилась позже, чем аналогичные модернистические районы в Америке или в Европе, поэтому они уже столкнулись с явлением социальной энтропии на окраинах, которое для нас только недавно, с погромов в Бирюлево, стало очевидным. Хотя в Ясенево погромы рынков были еще в начале двухтысячных. Мне интересно исследовать этот момент энтропии, но не с точки зрения урбанистики, а именно с позиций художественной практики и формы. Двигаясь в этом направлении, я несколько лет назад сделал проект «Амок», где одна часть была посвящена битцевскому маньяку, а вторая милиционеру-насильнику из Домодедово. Многим кажется, что ландшафт городских окраин — пуст, что он анонимен, и мне хотелось развенчать это убеждение, показать, что за каждым домом, за каждым пустырем скрывается своя история и память.

Сами окраины могут быть депрессивны, а их архитектура фашизоидной, но в воспоминаниях жителя этого района он всегда останется по-своему романтичным местом. Драки, маньяки, криминал сталкиваются в памяти с игрой в войнушку, лесом и домом, который ты ассоциировал с кораблем. Раньше я больше работал с последовательностью фотографий, создавал смысловые отношения между изображениями, но это оставалось визуальной репродукцией историй, и в какой-то момент мне стало интереснее общаться со зрителем, и я начал водить полноценные экскурсии по своему району и рассказывать истории и показывать места. Для меня фотография как инструмент сейчас уже немного в прошлом. Сейчас мой инструмент — разговор, перформативная коммуникация и инсталляция. Вот я с вами говорю сейчас, и это как перформанс — такой непосредственный процесс.

Отдельно меня привлекает Ясенево и Чертаново — тем, что в этом чистом виде красота руин большой идеи. Такие районы можно найти и в Киеве, и в Харькове, и в Петербурге. Когда-то эти экспериментальные дома и улицы строились с тем, что в них будет жить в Советском Союзе человек нового общества, а сейчас нет ни Советского Союза, ни того человека, но люди все равно продолжают здесь жить, и только архитектура напоминает о грандиозных замыслах прошлого. В настроении этих районов пополам от Стругацких и от Замятина — но дома есть, а идея исчезла».

Роман Мокров

По первому образованию Роман Мокров магистр психологии, и фотография поначалу была его увлечением, а также способом заработка. Став художником, он остался свадебным фотографом и не считает это зазорным

Возраст 26 лет

Методы фиксирование современных народных традиций через наблюдение жизни родного города Электроугли — веселых свадеб и камерных пикников с мангалом, путешествий в Москву на электричке и купания в подмосковных водоемах

Достижения номинация на премию «Инновация» в 2011 и на премию Кандинского в 2012 году, несколько персональных выставок

«Я всю жизнь занимался всяким творчеством — рисовал, лепил, делал какие-то штуки. Потом занимался в изостудии при ГМИИ им. Пушкина, потом КЮИ, потом начал фотографировать. Снимать свадьбы я начал давно, чтобы жить на фрилансе, но периодически мне этого заработка тоже начинает не хватать, и я пытаюсь устроиться на фултайм, более или менее неуспешно. Почему снимаю свадьбы? Ну вот есть у нас такие традиции, можно это исследовать. Мне этот драйв близок, хотелось его передать. В сентябре буду строить огород в каком-то новом лофте — делаем выставку про русские дачи. Приглашу всех на шашлыки. Мне хочется, чтобы каждый в искусстве находил свое. Однако что касается восприятия того, что я делаю, в Электроуглях с этим сложно. Тут в чести большие красивые машины. Живи в хрущевке, но купи Porche Cayenne. Велосипеды и пешеходные дорожки нам тут не светят. Я очень люблю передвигаться на велосипеде, но это просто невозможно — бордюры по колено. Тут у нас у кого-то в администрации родственники владеют заводом бордюров, и эти бордюры везде — они как объекты какие-то. Однако включаться в политическое обсуждение мне кажется цирком. Ходи на митинги — не ходи, вон на Украине какие были митинги, и все равно одна олигархическая власть сменяет другую. Большие всегда съедают маленьких. Я люблю обобщения и клише, но мне кажется, что за ними всегда может быть что-то человечное и теплое. Не то что «посмотрите, как у нас все ужасно». Все мои работы о любви, по большому счету. Свадьбы для большинства людей — это действительно важнейший момент жизни. Люди хотят, чтобы было как в кино или как в книжке, — это не стыдно. Я любитель дешевой романтики — в том смысле, что ее легко организовать, и почти бесплатно. На свадьбах же бешеная энергетика. Мне всегда хотелось каким-то образом донести эти ощущения до постороннего человека. Мне хочется радоваться жизни вне зависимости от погоды и качества дорог — а не ждать, когда у меня будут нормальные велосипедные дорожки».

Анастасия Кузьмина

Для своего дипломного проекта Анастасия Кузьмина устроила в обыкновенном вагоне поезда новогоднюю мистерию со светящимися гирляндами, мандаринами и другими атрибутами праздника

Возраст 23 года

Методы сочетание перформанса и тотальной инсталляции с целью создания у зрителя определенного настроения, деконструкция устоявшихся образов

Достижения участие в выставках Школы Родченко

«Я училась, как приличный человек, в университете, но где-то на первом курсе поняла, что мне это неинтересно, и начала заниматься фотографией. В тот год набирал курс Братков, а я была его поклонницей, читала интервью с ним, в общем, мне показалось, что он близок мне по духу. Еще мне понравилось, что мастерская называлась «Фотография, скульптура, видео», а мне как раз на тот момент хотелось как-то расширить границы, заниматься уже не только фотографией, а перейти к какому-то другому инструменту.

Свою дипломную работу (видеоинсталляция о Новом годе в поезде) я запланировала заранее, где-то за полгода, и готовилась к этому. Была идея — создать некую утопию, но вживую, чтобы для пассажиров это все стало неожиданностью, что как будто они выиграли лотерейный билет.

Я договорилась со своими друзьями, чтобы они мне помогли, обклеила вагон светодиодной лентой, и пассажиры входили в совершенно такой обычный вагон, они не знали об этом, эта лента была вообще незаметна, когда она не горит. В вагоне кто-то лег спать, а кто-то начал спокойно отмечать, провожать. В полдвенадцатого мы переоделись, и началось это торжество. Для меня важен визуальный образ, который я стараюсь передать зрителю, некое такое ощущение, состояние. Работу критиковали, конечно, но за технические ошибки: что если я замахиваюсь на тотальную инсталляцию, то все должно быть безупречное, и ковер, и запах, но мне кажется, это было бы немного лишним. Мне интересно сейчас делать инсталляции из коротких видео, которые между собой перекликаются. Создавать такой оркестр из видео-мониторов, чтобы они по очереди зажигались, и каждый исполнял свою роль. То есть в итоге — создавать ситуации, а по результатам делать инсталляции.

Мне нравится наблюдать за людьми. В парки, зоопарки, на аттракционы заходишь — и как кино какое-то смотришь. Мы сейчас снимаем с ребятами мастерскую на Электрозаводе, и в основном я мечусь между мастерской, домом и школой. Мастерская — это для меня особое, это отдельный город в городе, как космический корабль, на котором мы все вместе исполняем свою миссию».

Аслан Гайсумов

Аслан Гайсумов не любит шумные вернисажи, а свои работы предпочитает обсуждать не с другими художниками, а с людьми, далекими от искусства, поскольку хочет донести свою мысль до любого зрителя

Возраст 23

Методы работа с воспоминаниями — о депортации чеченцев, о войнах 90-х годов, деконструкция узнаваемых образов материальной культуры с целью передачи травматического опыта

Достижения проект Гайсумова «Без названия/Война», показанный на V Московской биеннале современного искусства был номинирован на премию Кандинского

«В 2008 году я приехал в Москву и поступил в колледж дизайна. Это было странное место, но тогда мне это было не важно. Единственное, там была хорошая преподавательница по композиции. Потом я два года пытался поступить в Строгановку и МАРХИ, не получилось. В 2011 году открылась моя первая персональная выставка на «Старте», и куратор моей выставки посоветовала пойти в ИПСИ — был как раз последний день приема заявок.

Я живу сейчас на два дома — в Грозном и Москве. Когда я в Грозном, сидеть дома невозможно. Я все время куда-то еду. Вообще странно говорить о том, как современное искусство воспринимают в Чечне. Сейчас там, по сути, заново создается культура, идентичность, но она другая, и у людей просто нет возможности сопротивляться ей. В 1944 году случилась одна из самых больших трагедий чеченского народа, которая изменила всю последующую историю. После депортации были уничтожены архивы, памятники архитектуры и т.д. Тогда же прекратило свое существование и все чеченское декоративно-прикладное искусство.

Я сейчас делаю проект с кувшинами — собираю старые металлические и делаю по их форме и размерам новые стеклянные из очень тонкого и хрупкого стекла. Люди увозили с собой какие-то вещи в депортацию, но там уже не было возможности поддерживать те же формы и соблюдать привычный им образ жизни, даже просто потому, что там был другой ландшафт. Народ вернулся в совершенно другую, советскую республику, где жили другие люди. Выросли дети, рожденные в ссылке, сменилось поколение. Моя мама рассказывала, что им во время Рамадана на линейке в школе засовывали в рот ложку с молоком, чтобы заставить нарушить пост. И сегодняшние традиции, конечно, очень отличаются от тех, которые были до 44-го.

Моя семья поддерживает меня. Например, проект «Элиминация», во время которого я ездил по разным селам в Чечне и собирал простреленные ворота в обмен на новые, не получился бы без моего брата. Это было очень сложная большая работа, которую он мне помог организовать. Для моей мамы важно, как для всех мам, чтобы то, чем я занимаюсь не приносило тебе и людям вреда.

Я также работаю над книгой, и мне нужно много бывать в архивах. Архив, который есть сейчас в Чечне, называется не Архив Чеченской Республики, а Архив Правительства Чеченской Республики — это совсем другой масштаб, нет ощущения, что это история народа. Там абсолютная пустота. Правда, они безвозмездно дали мне фотографии, которые у них были, эти фотографии они купили у Красногорского архива фото- и видеодокументов. Архив был уничтожен в 1944 году, как и сотни горных исторически важных аулов. В своей художественной практике я исследую историю и культуру Чечни, в первую очередь пытаясь разобраться для себя».

Павел Киселев

Когда Павел Киселев только начал делать свои деревянные полотна, многие не поверили, что это реальные объекты, а не 3D-рендер. Поэтому художник снял небольшой ролик о том, как он это делает

Возраст 29 лет

Методы пространственные композиции из дерева, объекты-трансформеры, обращающиеся к вечно меняющейся и не поддающейся моментальной фиксации красоте чистых форм

Достижения номинация на Strabag Artaward, художник галереи «Триумф»

«Я рисовал граффити больше 10 лет, просто выходил на улицу ночью и превращал трансформаторные будки в каких-то персонажей, параллельно еще с друзьями занимался вечеринками, концертами, лейблом RAD. А любовь к тому, чтобы делать что-то своими руками у меня и вовсе с детства: оригами, скамейки, столики. Сейчас я работаю с деревом, делаю пространственные композиции. Мне нравятся сильные работы, но еще больше нравится, когда их что-то дополняет — пространство, свет, действия зрителей. Когда само помещение галереи превращается в большую инсталляцию. Свои работы я сначала долго продумываю, потом делаю план на компьютере, все моделирую, а потом отдаю на завод, где мне режут лазером формы, а потом я их собираю в объект. На заводе, я думаю, не понимают, зачем я это все заказываю: у них обычный клиент — это ресторан, который резную оградку решил поставить. Прежде чем прийти к этому, я долго экспериментировал с искажениями картинки, с изображениями без фокуса, без четких граней. Я подумал, что с точки зрения абстракции это дает больше возможностей, потому что глазу не за что зацепиться и он начинает воспроизводить максимальное количество смыслов. Более того, я специально делаю зацикленные контуры, чтобы взгляд мог бесконечно блуждать по работе. Интересно, что у каждого, в зависимости от его личного опыта, есть свои гештальт-образы — так, в Германии мою работу восприняли как политическую, потому что там были красный, черный, желтые цвета — а это же немецкий флаг. Мне любопытны такие реакции. Мои вещи многослойны — думаю, что это связано с тем, что в нашей жизни такая же конкуренция в пространстве. Ты вышел на улицу — и рядом у одного магазина гигантская красная вывеска, рядом вывеска синяя, фонари, светофоры. Так же работает и граффити — кто-то видит твой кусок и перебивает его, пишет теги поверх или еще что-то. В итоге это превращается в такой паттерн из наслоений разных сообщений. Сейчас возможности стали куда шире — я вот использую технологию ультрафиолетовой печати, с ее помощью можно напечатать изображение на чем угодно, даже на воде. Дерево же очень пластичный материал, недорогой, использующийся везде и к тому же живой — если посмотреть на разрез, то видны тоже наслоения, кольца. Мне нравится, что мою работу сложно запомнить, что у каждого зрителя останется свой образ ее. Так же и происходит — я сам прихожу в музей, передо мной куча картин, увидел все, но осталось одно общее воспоминание, которое может позднее меня вдохновить. То есть этот хаос, нагромождение потоков информации в итоге во что-то еще перерождается — в этом смысле мне кажется, что создание произведений современного искусства похоже на то, как сейчас пишут электронную музыку. Художник — он в чем-то еще и диджей».

Саша Пирогова

Саша Пирогова пять лет училась физике в МГУ, а теперь успешно занимается современным танцем и снимает видеоарт

Возраст 27 лет

Методы современный танец и пластические эксперименты, запечатленные в коротких бессловесных видеоработах

Достижения призер фестиваля сверхкороткого метра ESF, участница программы одноминутных видео амстердамского фестиваля Cinedans Dance on Screen Festival, обладатель премии «Инновация» — 2013 в номинации «Новая генерация»

«Я закончила физфак МГУ, кафедру полимеров и кристаллов. Вся моя семья — люди технические. Мне тоже нравилось учиться на физфаке. Но почему-то мне всегда казалось, что физика — не то, чем можно заниматься в жизни. Может быть, потому что мои университетские друзья, которые реально хотели заниматься наукой, — все уехали за границу. А мне не хотелось уезжать. Еще в университете я стала заниматься современным танцем. И у меня появилось четкое понимание, что надо куда-то дальше идти учиться. Я поступила в Школу Родченко. Изначально думала заниматься science art, интегрировать в искусство мои знания физики. Но в итоге отклонилась в сторону танцевального, пластического видео.

Полтора года назад Библиотека имени Ленина хотела делать проект с нашей школой к своему юбилею. И мы, студенты, получили доступ в хранилища. Тогда родился мой проект «Библимлен» (сокращенное название станции метро и, соответственно, самой библиотеки). Видео взяли на фотобиеннале, а потом за него я получила «Инновацию». Многие думают, что работа называется «Библимен», про библиотечных людей, потому что на фотобиенале ошиблись, мне их ошибка понравилась.

«Инновация» — это мощный стимул и большая ответственность, это признание того, что мой художественный язык и направление нужно развивать дальше. Помимо денежной премии мне вручили трехмесячную резиденцию в Париже, и с октября по декабрь я буду там. Так что на часто задаваемый мне сейчас вопрос «а что дальше?» мне теперь есть что ответить.

Осенью мы ездили во Францию в школу искусств в Ренн. Это два часа от Парижа на скоростном поезде, маленький городок, провинция, и при этом там школа раз в двадцать больше, чем Школа Родченко, там больше оборудования, направлений, студентов, преподавателей. Притом что наша школа чуть ли не единственная школа современного искусства в стране с дневной формой обучения. Но есть ощущение, что тут более живая среда, более концентрированная и не такая академичная. В этом есть своя прелесть».

Данила Ткаченко

Тема растений и природы в фотографиях Данилы Ткаченко возникает регулярно

Возраст 24 года

Методы портреты отшельников и съемка покинутых людьми мест

Достижения награда World Press Photo — 1 место в категории «Постановочный портрет»

«До того как я попал в Школу Родченко, я работал в газете фотожурналистом. Проект об отшельниках, награжденный на WPP, начался с того, что я делал проект об экопоселениях. Все вместе это заняло три года. Я вырос сам в большом городе и не особо был связан с природой. Меня всегда волновала такая вещь, как идентичность человека в мегаполисе. На нас оказывается огромное информационное давление, мне было интересно встретиться с людьми, которые отрезаны от социального влияния и выпали из исторического и культурного контекста, чтобы сравнить себя с ними. Вообще, я не согласен с современным обществом, я не верю в общество, а верю в отдельного человека. Думаю, хорошие решения человек может принимать только в одиночестве. Например, мой проект про подростков рассказывает о том, как человек, становясь взрослым, теряет что-то. Человек сталкивается со многими шаблонами, под которые он подстраивается, — отсюда и проблемы с идентичностью. Проект «Закрытые территории» посвящен тем местам, которые раньше имели какое-то значение — научное или социальное, — а потом они не реализовались. Это про будущее, которое не наступило. Я не верю в технический прогресс. Я вообще не верю в объективную реальность.

Фотография — это то, что позволяет вести диалог с окружающим миром и находить соотношение своего и общественного. После награды World Press Photo моя жизнь, конечно, немного изменилась — я стал увереннее насчет своего будущего, но зато нужно посещать множество мероприятий, которые отнимают массу времени, есть куча бюрократических дел. Это отвлекает от работы — так что в целом стало тяжелее. Не посмотришь уже хороший фильм, не почитаешь книжку. Все проекты очень тяжелые, на них надо много времени и денег, так что такие премии очень помогают. Вот сейчас я буду делать большой проект про последнего жителя деревни — там нужно дорогое оборудование, и средств еле хватает. Я нахожу вдохновение в кино, а не в фотографии. У меня есть три любимых режиссера — Андрей Тарковский, Робер Брессон и Михаэль Ханеке. Они на меня больше всего повлияли и сформировали мой взгляд — именно у них я учился работать».

Мария Шарова и Дмитрий Окружнов

Художники Мария Шарова и Дмитрий Окружнов последние пару лет работают в паре и рисуют картины о современном мире, в котором сложно стало отличать реальное от виртуального

Возраст 27 и 30 лет

Методы рисуют маслом картины про сегодняшний мир технологий

Достижения персональная выставка в галерее «Триумф», участники Международной биеннале молодого искусства — 2014

«Мы вместе уже 12 лет. Сначала ни о какой совместной работе речь не шла. Но, когда постоянно вместе, и дома и в мастерской, неизбежно возникает желание обсудить, помочь или посоветоваться, как сделать лучше. Так два года назад мы стали работать совместно. Трудно было отказаться от личного авторства в пользу коллективного, но, как оказалось, этот отказ был настолько органичен для нас, что прошел незамеченным.

Мы учились в МГАХИ на театрально-декорационном отделении, поэтому у нас нет боязни работать с масштабными вещами. Вообще современное искусство тесно связано с театром, где задумка режиссера или художника важнее всего. Академическое образование сегодня кто только не ругает, но главное осознавать, что в институте тебя учат ремеслу, а то, как ты им распорядишься, — это твоя проблема, никто тебя этому не научит. После МГАХИ мы пошли в «Свободные мастерские» при ММСИ — чтобы систематизировать знания по искусству второй половины ХХ и начала ХХI века и по философии. А также восполнить пробелы в тех областях, которые мы знали не очень хорошо. Именно эти знания подтолкнули нас к работе с разными медиа: инсталляциями, видео. Это отсутствует в академическом образовании, но необходимо современному художнику. В целом год учебы в «Свободных мастерских» был более плодотворным, чем учеба в МГАХИ за 6 лет. Кроме знаний находишь совсем другой круг общения, приобретаешь опыт совместной работы с другими художниками.

Идеи наших работ возникли из бытовой ситуации: нам пришлось на некоторое время уехать из Москвы, и, живя в небольшом городке, мы поняли, что все вокруг мы воспринимаем через экран монитора. Вся информация, все изображения и видео, просматриваемые нами, складываются у нас в общую картину мира. Мы ее сами конструируем в своей голове, дополняем ее, трансформируем. А взрывы, разрушения, катастрофы, апокалиптические сюжеты, как и цветы, воздушные шары и голубое небо, — это все вокруг нас.

В своих работах мы используем фрагменты фотографий, найденных в интернете. Люди туда постоянно что-то загружают; человек здесь выступает как фильтр времени. Что ему интересно видеть, то он и публикует. Эти фотографии служат теми деталями, из которых мы конструируем реальность. Увеличивая фрагменты на холстах до масштаба человека, мы как бы заставляем зрителя быть частью этого пространства, заставляем его соучаствовать в дальнейшей надстройке реальности. Хочется, чтобы люди перестали думать, что все, что они видят, слышат, читают и даже чувствуют, — реальное и настоящее. Кругом полно обмана. Не надо быть такими доверчивыми. А традиционные медиа — такие как холст и краска — легче для понимания человека, более привычны и понятны. К тому же картина всегда была миметической. В какой-то степени мы подражаем новой природе медиа.

Мы при этом точно не неолуддиты, мы скорее сторонники технического прогресса. В нем есть потенциал движения вперед, стремительного развития. И современная жизнь становится все более стремительная, и нам это нравится. Скучно, когда все консервативно и однобоко.

Наши работы нельзя назвать футуристическими, мы не пытаемся культивировать будущее и дискриминировать прошлое и настоящее. Мы как раз и говорим о настоящем. О медийном настоящем. Футуристы провозглашали «пафос разрушения и взрыва», воспевали войны и революции как омолаживающую сила одряхлевшего мира. Мы не говорим об этом. Мы развиваем темы Бодрийяра про гиперреальность, про сконструированное пространство современного человека, перенасыщенное информацией.

Современного российского искусства очень мало, и оно однообразно. Мало независимых выставочных залов и кураторов. А особенно мало критиков. И вообще, выставки, которые сейчас у нас делают, похожи на междусобойчики — маленькие и местечковые. Никто не хочет рисковать. Текущие политические события на нас лично пока не повлияли, но в изоляции жить не хочется. Хотя все русское искусство и так не особо связано с внешним миром. Оно существует отдельно и никому особо не интересно. А как можно повлиять на то, чего нет?»

Софья Гаврилова

Фотограф Софья Гаврилова снимает не просто пейзажи — в ее работах всегда есть рефлексия по поводу отношений человека с природой

Возраст 27 лет

Методы снимает на пленку ландшафты и пейзажи

Достижения номинант премии Кандинского, лауреат премии «Серебряная камера»

«Я занялась фотографией, как это часто бывает в жизни, довольно случайно. Я училась на географическом факультете, много времени проводила в различных экспедициях и, конечно, всегда таскала с собой фотоаппарат. В одной из экспедиций познакомилась с журнальным фотографом, который, можно сказать, силой воли и верой в меня подтолкнул заниматься более серьезно. То есть я и в детстве ходила в фотокружок, и экспедиции эти были, потом мне дали в руки пленочную камеру — и мне понравилось, потом случайно попала на пару семинаров National Geographic в Школе Родченко, и, поскольку близился мой последний год обучения в университете, а на какую-то работу офисную я не готова была идти, я решила попробовать туда поступить.

Пусть я работаю с медиумом фотографии, но я работаю с ним на территории современного искусства. В этом плане Школа Родченко мне дала все: поставила мозги на место, научила критически смотреть критически на мир в целом и на искусство в частности. А то, что у нас было такое большое количество педагогов, каждый из которых верил во что-то свое, дало понимание, что нет какой-то одной истины, всегда существует большое количество взглядов на то или иное произведение — и это научило ставить себя в этой среде, воспитывать свою точку зрения и не бояться ее высказывать или защищать.

Меня в принципе очень интересует пространство: ландшафты, территории. Как мы себя в них позиционируем, как мы влияем на них и как они влияют на нас. В том числе и те территории, которые являются производственной от деятельности человека. Поэтому я обращаюсь к теме и городов, и пейзажей территорий, где влияние человека минимально. Самого человека в кадре у меня никогда нет — с людьми как-то не задалось. Наверное, это влияние моего мастера Владислава Ефимова, который тоже избегает людей, как-то я это у него переняла. Не люблю снимать людей, не люблю с ними для этого контактировать, это для меня тяжело, мне интереснее фиксировать то, что они делают, и воспринимать людей через результаты их деятельности.

Почему мои работы находятся на территории современного искусства? Сложно сказать; можно, конечно, отделаться простым определением, что есть репортажная фотография, журналистика, которой я не занимаюсь, следовательно, я занимаюсь искусством. Можно рассуждать от того, что в моих работах всегда присутствует концептуальное начало, то есть это не набор случайно сделанных кадров, а проект, который долго выносится и имеет под собой какой-то теоретический или философский базис (надеюсь на это, по крайней мере), а фотография — это просто медиум, инструмент, с которым мне удобно работать, который я знаю, который для меня комфортен. То есть для меня фотоаппарат — не инструмент фиксации момента, чтобы потом рассказать о нем другим. Я поэтому снимаю на пленку, а не на цифру, чтобы максимально себя ограничить от бесконечного нажимания на кнопку.

В целом у меня приятное чувство, что мой круг общения, мои друзья, с которыми 3–4 года назад закончили Школу Родченко, — мы теперь представляем какой-то пласт современной российской сцены, и я всегда радуюсь, когда в лонг- или шорт-листе какой-нибудь премии вижу все знакомые фамилии. Но вот в том, чем именно я занимаюсь, я пока себя чувствую довольно одиноко. Сейчас пытаюсь всяческими средствами — на уровне и статей, и кураторских проектов, и собственных работ — двигать новое представление о естественнонаучном science-арте, говорить о топ-арте (от слова «топография»). И двигается это тяжело, потому что у многих людей в головах представление об искусстве высоких технологий, и народ не очень понимает, что можно по-другому, что есть практики в том же самом урбанизме или смежных областях. На Западе, например, давно привлекаются художники для работы в коллективе для решения каких-то задач, в том числе научных. Но у нас даже люди, близкие к современному искусству, при слове «science-арт» в 90 процентах случаях морщатся и говорят: ой, нет, это несерьезно, это не то».