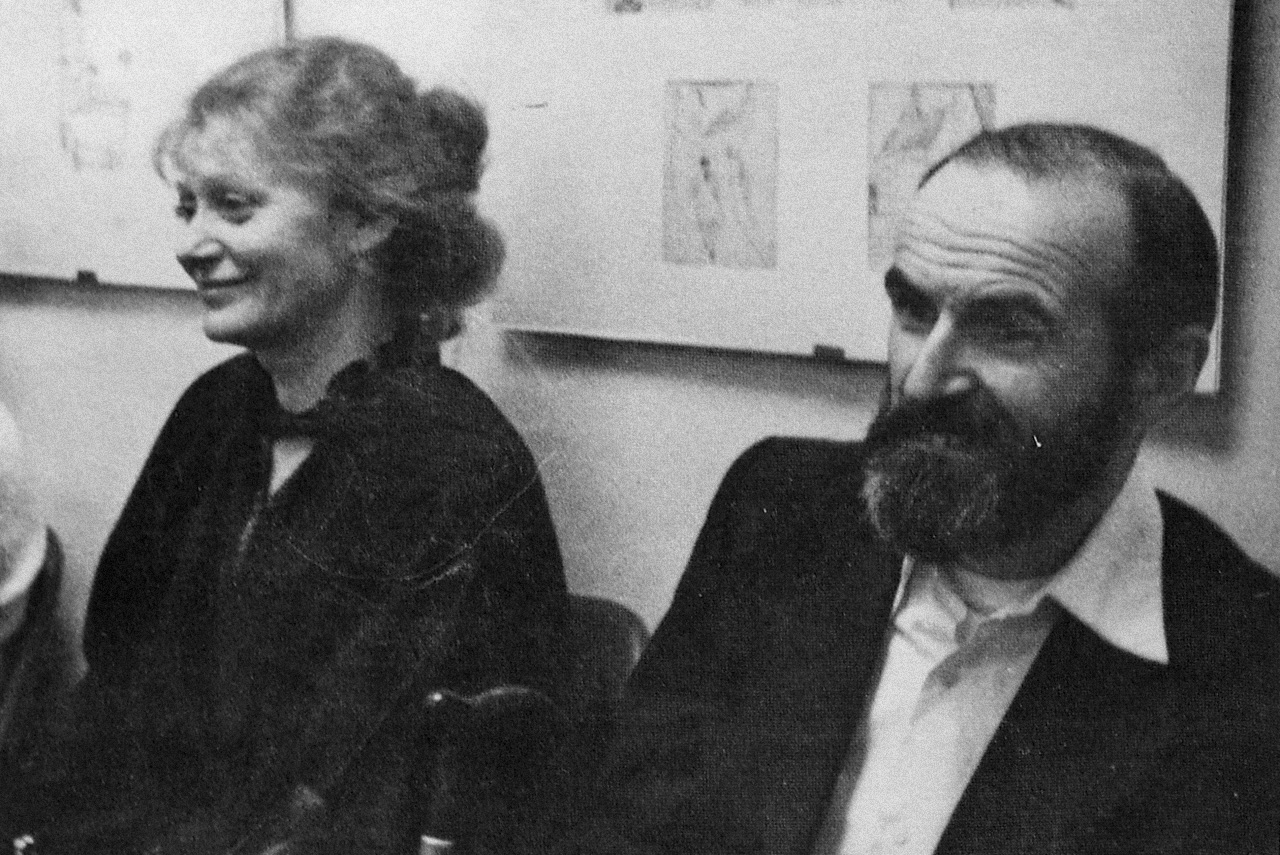

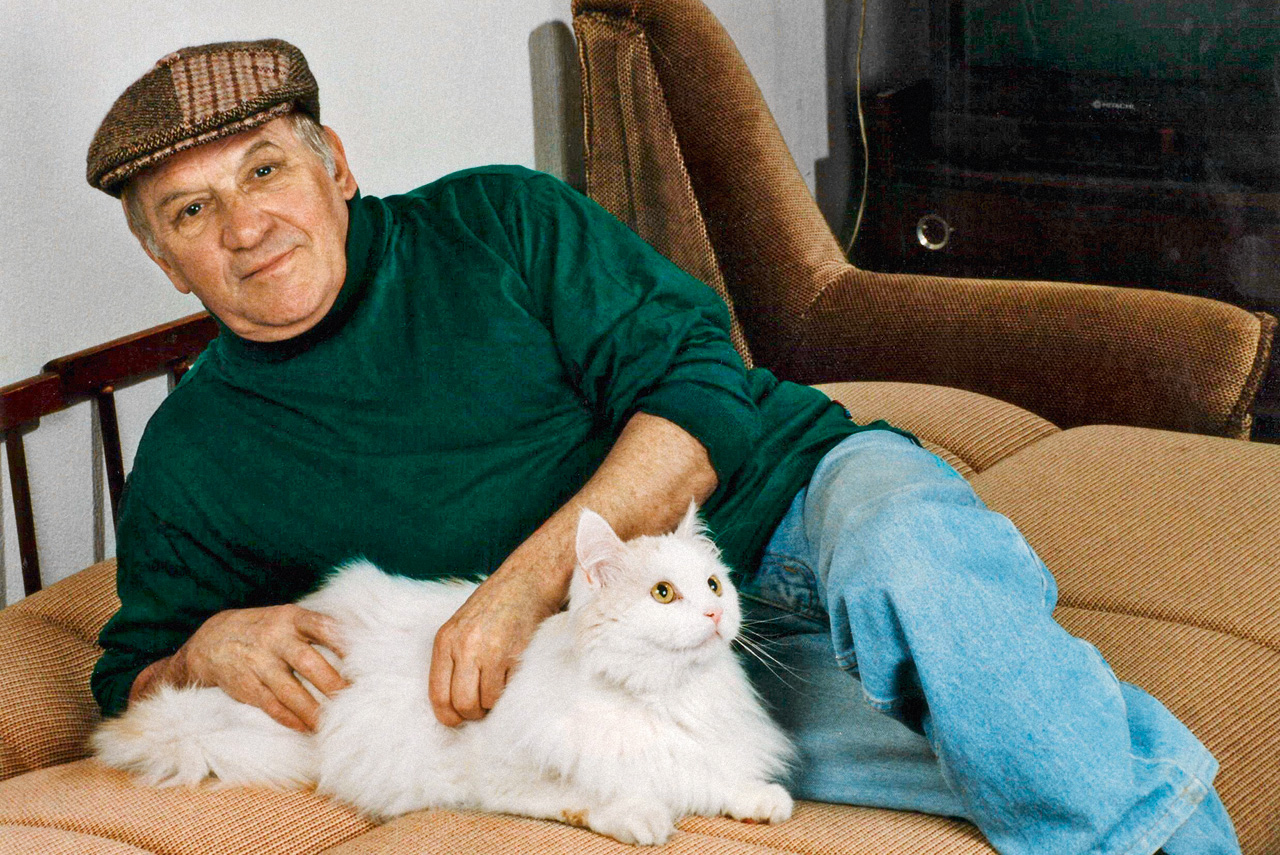

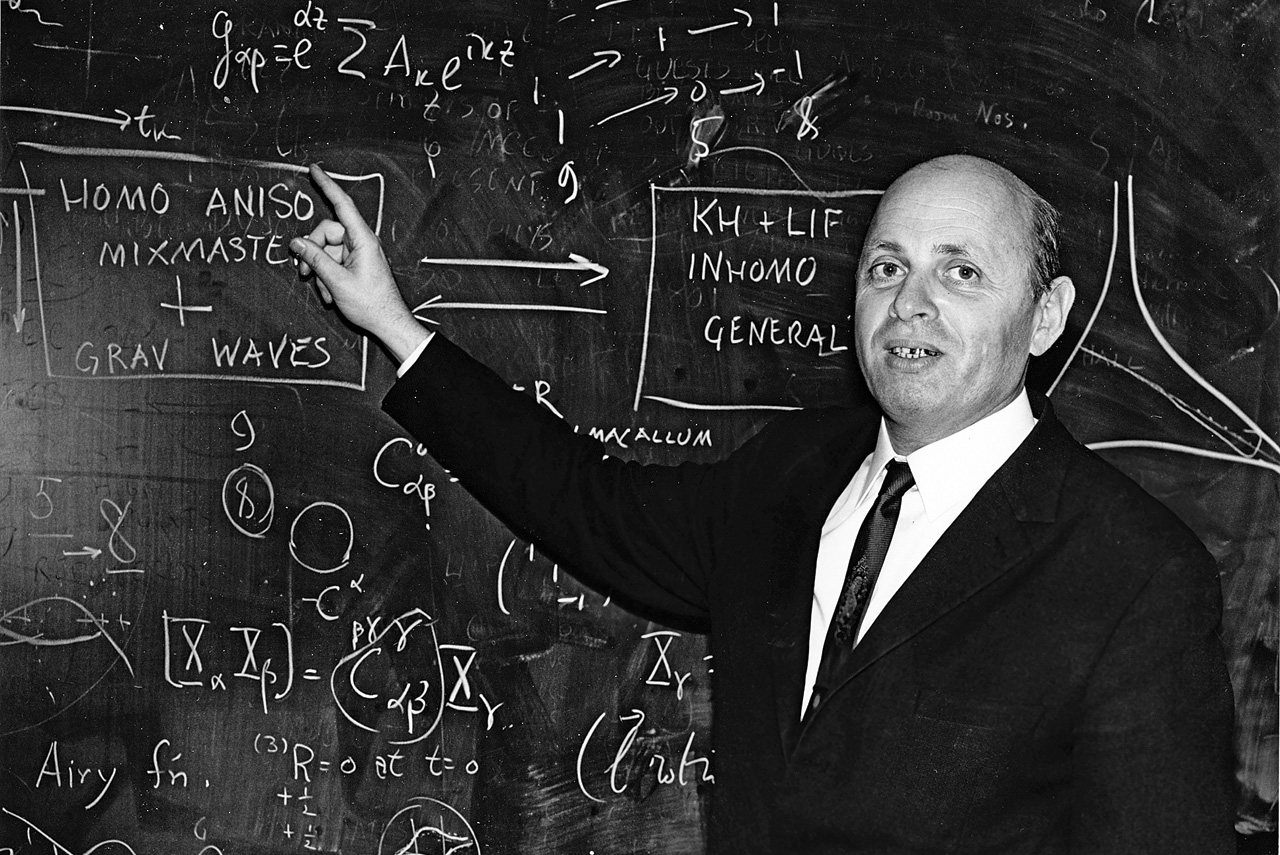

Эдита Пьеха, певица, 74 года

Польская девушка с французским воспитанием, врожденной элегантностью и акцентом. Первой начала двигаться по сцене, петь твисты и переводить на русский европейские хиты. Исполнила несколько десятков великих песен; продолжает выступать до сих пор*.

Эдита Пьеха в своем доме под Петербургом в ноябре 2011 года

— Эстрада — это такой жанр, где непросто сохранить безупречную репутацию; вы — одна из немногих, кому это удалось. А кого из коллег вы могли бы назвать моральным авторитетом?

— Если говорить об эстраде, я переняла эстафету у Клавдии Ивановны Шульженко, которая была для меня не просто кумиром. Она была ориентиром моей эстетики, моего поведения: куда идти, куда нельзя идти. Из всех действующих артистов никто по этому пути не пошел. Но, во-первых, я всех старше. У меня стаж побольше. Я в шутку себя так и называла — динозавр советско-российской эстрады. Мне «динозавр» нравится даже больше, чем «легенда». Это как-то надуманно звучит, а «звезда» — тем более. Я не звезда. Я полюбившаяся публике артистка. Понимаете? Так, о чем мы начали, подождите?

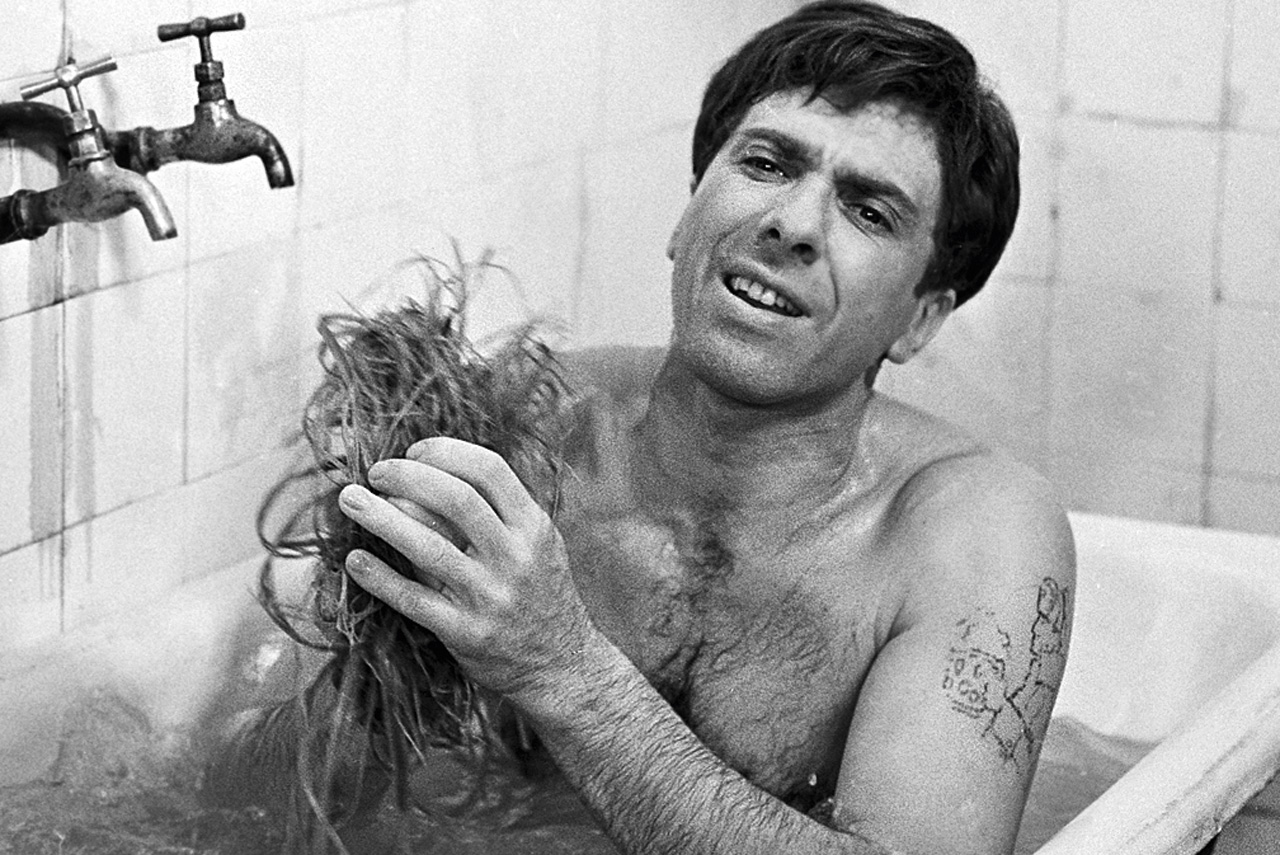

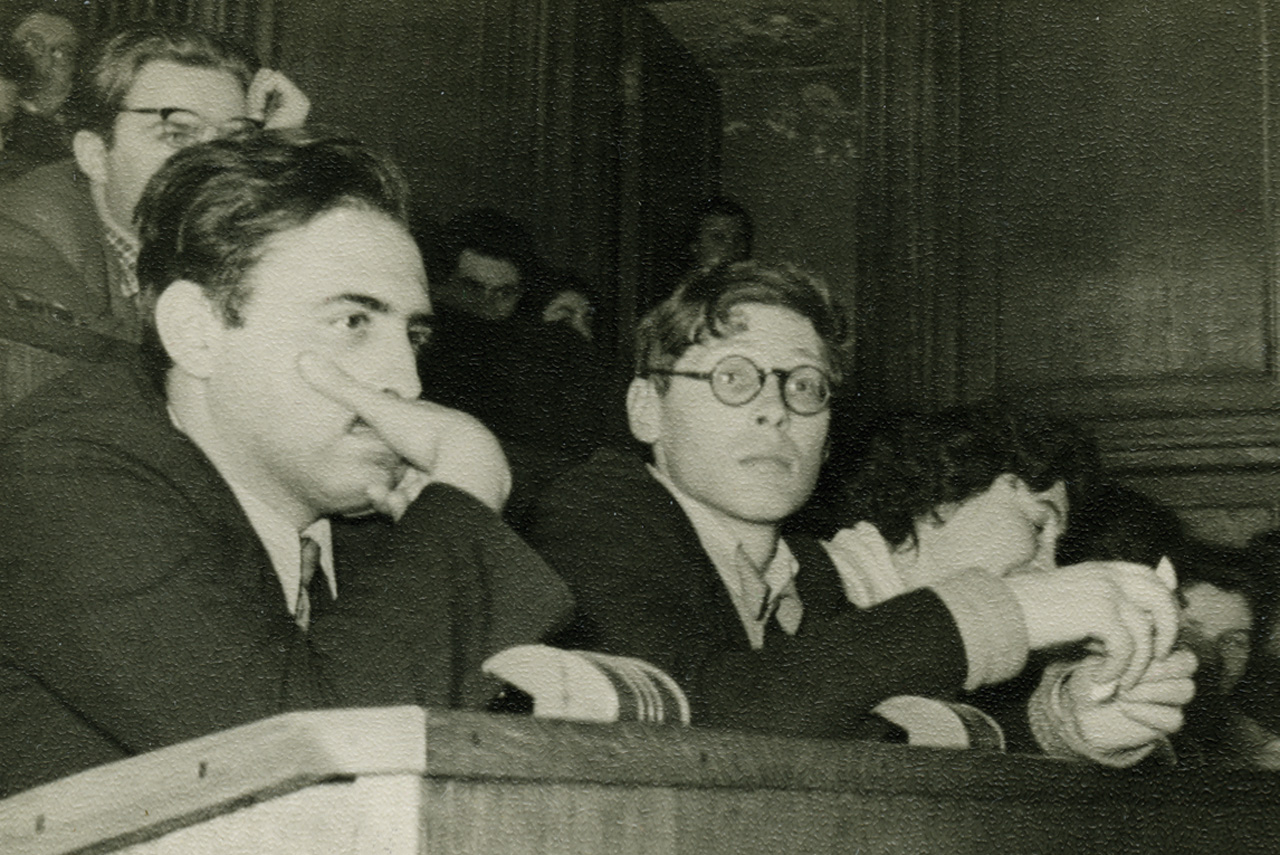

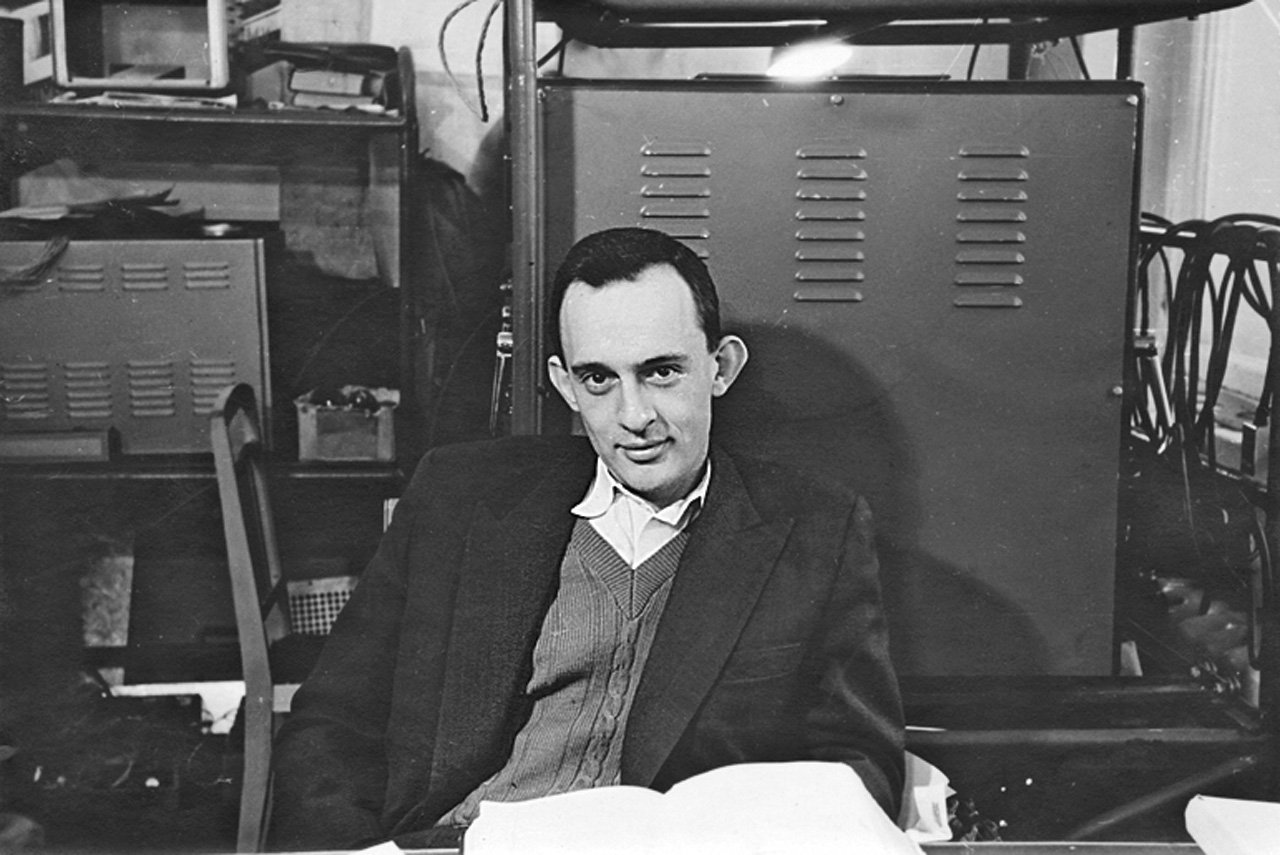

Эдита Пьеха, 1964 год

— Мы начали говорить о репутации.

— Да. Ну, во-первых, репутация откуда берется? Есть такое простое слово — воспитание. Я сама по образованию учительница начальных классов. Закончила педагогический лицей с отличием и благодаря этому получила право соревноваться за возможность продолжить учебу в Советском Союзе. В Польше это очень важно — такт. Нам в школе священник преподавал этикет.

— Был такой специальный предмет?

— Не предмет. Просто добровольно священник приходил и учил.

— Хорошим манерам?

— Не манерам. А что хорошо, что плохо. Что такое грех, что неудобно, что недопустимо. Вот простой пример: если ты зеваешь, нельзя закрывать лицо правой рукой.

— Почему?

Пьеха в 1964 году— Потому что ты ее потом подашь кому-то. Надо не правой, а левой рукой. Представляете? Такие простые вещи. Если, например, идет девушка и мальчики сидят, они должны встать и сказать: «Здравствуй, Катя». А я, например, иду сейчас, сидят мужики: «Здрасте, Эдита Станиславовна!» Я говорю: «Вообще-то, по этикету и по хорошему воспитанию мужчины стоя здороваются». Или, например, вы приходите в дом, хозяйка — старше всех. Она имеет право сидеть. И она имеет право руку протянуть. Но самому — нельзя. Был у меня случай: ко мне в гримерку буквально как фурия влетела Агузарова. Я с ней вообще не знакома, это единственный случай был. Она распахнула дверь, руку просунула и говорит: «Я — Агузарова! Привет!» Я говорю: «А я вам руку не дам. Я старше вас. Вы не постучали в дверь». — «А мне все можно. Я не такая, как все!» Это не так. На сцене должна быть этика, воспитание, потому что на тебя смотрит публика, это самые простые азы. Я училась, глядя на артистов старшего поколения. Клавдию Ивановну я несколько раз лицезрела, была на ее концертах. Ее надо было видеть на сцене: как она замирала у рояля, как приковывала внимание публики, ничего не делая. Понимаете? Она однажды была на моем концерте, это были Дни русской культуры в Молдавии. И что вы думаете, после концерта она меня попросила прийти к ней в номер и сказала: «Да, вы будете долго петь, вы задержитесь на эстраде. Вам Бог все дал. Но только упаси вас бог ножки на сцене показывать». А у меня платье было чуть-чуть выше коленок, чуть-чуть! Не длинное еще, мне 30 лет было. Она сказала: «Ножками не работают на сцене. Глаза-сердце-руки. Все». Культура, которую несет артист, должна начинаться с уважения к публике, с уважения к себе. Например, такой момент: цветы нельзя складывать на пол. Ни в коем случае! Я считаю это демонстрацией неуважения к человеку, который эти цветы тебе преподнес, и к самим цветам. Их место где-то на возвышении: в доме — в вазе, на сцене — мне всегда либо столик какой-то подставляют, либо рояль. Нельзя цветы унижать, а тем более человека, который их преподнес. Знаете, как-то я получила цветы от женщины. Она сказала: «Я пенсионерка. Я копила деньги, чтобы приехать на ваш концерт с Украины». Подарила скромный цветок и сказала: «Здравствуй, мое озарение! До свидания, мое разорение!» То есть люди, может быть, отдают последнее, экономят, чтобы преподнести артисту цветы. А он их кладет небрежно на пол, в общую кучу. Так нельзя.

Пьеха в 1964 году— Потому что ты ее потом подашь кому-то. Надо не правой, а левой рукой. Представляете? Такие простые вещи. Если, например, идет девушка и мальчики сидят, они должны встать и сказать: «Здравствуй, Катя». А я, например, иду сейчас, сидят мужики: «Здрасте, Эдита Станиславовна!» Я говорю: «Вообще-то, по этикету и по хорошему воспитанию мужчины стоя здороваются». Или, например, вы приходите в дом, хозяйка — старше всех. Она имеет право сидеть. И она имеет право руку протянуть. Но самому — нельзя. Был у меня случай: ко мне в гримерку буквально как фурия влетела Агузарова. Я с ней вообще не знакома, это единственный случай был. Она распахнула дверь, руку просунула и говорит: «Я — Агузарова! Привет!» Я говорю: «А я вам руку не дам. Я старше вас. Вы не постучали в дверь». — «А мне все можно. Я не такая, как все!» Это не так. На сцене должна быть этика, воспитание, потому что на тебя смотрит публика, это самые простые азы. Я училась, глядя на артистов старшего поколения. Клавдию Ивановну я несколько раз лицезрела, была на ее концертах. Ее надо было видеть на сцене: как она замирала у рояля, как приковывала внимание публики, ничего не делая. Понимаете? Она однажды была на моем концерте, это были Дни русской культуры в Молдавии. И что вы думаете, после концерта она меня попросила прийти к ней в номер и сказала: «Да, вы будете долго петь, вы задержитесь на эстраде. Вам Бог все дал. Но только упаси вас бог ножки на сцене показывать». А у меня платье было чуть-чуть выше коленок, чуть-чуть! Не длинное еще, мне 30 лет было. Она сказала: «Ножками не работают на сцене. Глаза-сердце-руки. Все». Культура, которую несет артист, должна начинаться с уважения к публике, с уважения к себе. Например, такой момент: цветы нельзя складывать на пол. Ни в коем случае! Я считаю это демонстрацией неуважения к человеку, который эти цветы тебе преподнес, и к самим цветам. Их место где-то на возвышении: в доме — в вазе, на сцене — мне всегда либо столик какой-то подставляют, либо рояль. Нельзя цветы унижать, а тем более человека, который их преподнес. Знаете, как-то я получила цветы от женщины. Она сказала: «Я пенсионерка. Я копила деньги, чтобы приехать на ваш концерт с Украины». Подарила скромный цветок и сказала: «Здравствуй, мое озарение! До свидания, мое разорение!» То есть люди, может быть, отдают последнее, экономят, чтобы преподнести артисту цветы. А он их кладет небрежно на пол, в общую кучу. Так нельзя.

— Вы же писали диплом на тему «Взаимоотношения артиста и зрителя». Как вы считаете, можно ли этим взаимоотношениям научить?

— Это все собиралось по крохам от общения со старшим поколением артистов. Они работали не на пиар, не для того чтобы понравиться публике. Они работали на то, чтобы публика их восприняла. Причем они были мудрые артисты. Почему? Потому что строгость была. Во-первых, были худсоветы, которых сейчас нет. Они перегибали иногда, но это были санитары. Люди, которые себе позволяли вседозволенность, получали вето: «Тебе не место на эстраде. Иди в кабак». Тогда кабак считался очень оскорбительным. Понимаете? Да зачем далеко идти! Когда я попала в Париж в первый раз в жизни — в 1965 году, — мне посчастливилось представлять советский мюзик-холл Конникова. Закрывал концерт звезда мюзик-холла Николай Сличенко. А я была американская звезда — так это называлось. Первое отделение закрывала.

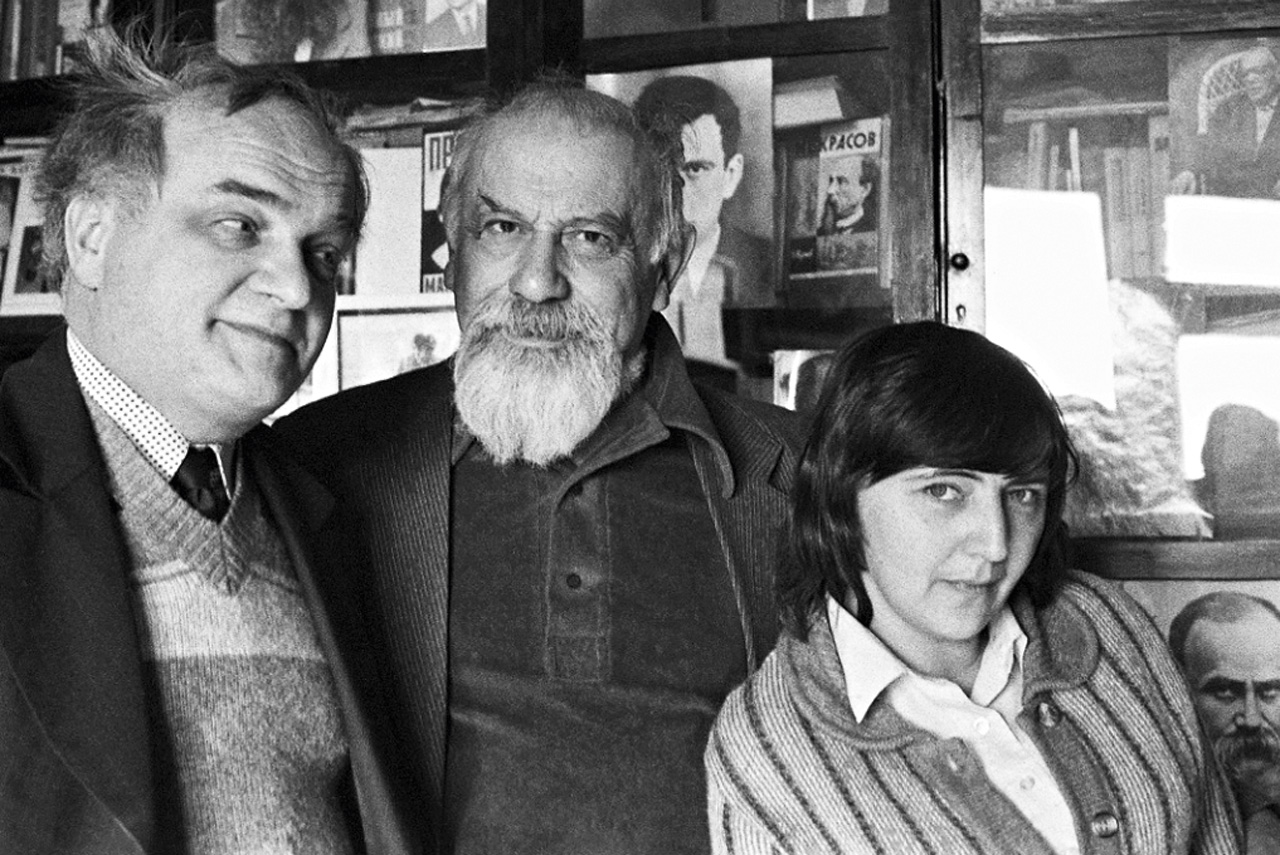

Солистка Ленинградского ансамбля «Дружба» Эдита Пьеха. 1965 год

— Почему?

— Такая лексика была: «американская звезда» и «звезда концерта». Он был звездой концерта — для людей Европы Россия воспринималась именно как цыганский романс. А я просто пела песни, мне выпала трудная миссия. Вы представляете театр «Олимпия»? Это не кабаре. Это не казино. Это не варьете. Это — театр «Олимпия». Самый большой театр эстрады Европы, самый престижный. Я привезла с собой платье, расшитое стразами. Юбку со шлейфом. Другое платье — там висюльки какие-то красивые. С песцами платье — наша публика так любила. И я показала все платья. А главный художник зала — жена Брюно Кокатрикса (директор «Олимпии». — Прим. ред.) — мне говорит: «Ваша публика очень бедная, им нравится смотреть на богато одетых артистов. А наша публика сама богато одета, им не нужны ваши наряды. Им надо услышать вас, увидеть вас, ваше искусство. Выберите самое скромное платье». Я надела беленькое платье, узенькое, чуть ниже коленки. Никаких песцов, никаких стразов. Все! А сейчас ножки в ход идут, короткое платье чуть выше попы. Девальвируется эстетика, этика, все подменяется другими понятиями… Вот мне нравится, как поет Валерия. Но у нее как-то получается… Сердце отстает от ее замечательного голоса. Понимаете? Сердце отстает. Ее бы разогреть изнутри. Знаете, как заставляют медведей в цирке танцевать? Они становятся на раскаленный пол. Звучит музыка, и у них по Павлову условный рефлекс вырабатывается: очень горячий пол, ему плохо, и он под музыку начинает шевелиться. И публика думает: «Ох, как мишка танцует!» А потом пол выключают, а условный рефлекс закрепился. Начинается музыка — и у него ощущение, что пол горячий. Он под музыку выходит и начинает плясать. Так же надо и у Валерии сердце разогреть. Чем, как? Не знаю.

— Вы считаете, что артисту нужны сильные эмоции в жизни? Драмы, потрясения?

— Да. Потрясения, чтобы у человека вспыхнуло сердце! Мне довелось сидеть неоднократно в жюри в разных городах и даже странах. В Румынии был такой случай: был международный конкурс, «Брашов-68», много артистов, в основном молодых. И первое место получила Рита Павоне. Ей было 16 лет! Представляете? И председатель жюри, француз, вдруг говорит: «Я не дам ей высшую оценку. Она слишком мало на этой земле прожила, чтобы что-то пережить. Ее песни меня не греют». Я запомнила эту фразу — надо на этой земле что-то пережить, чтобы от этого отмерять свою палитру чувств. Зажигать, танцевать — это еще не все. Веселье — это не единственное чувство, которым жизнь тебя проверяет на прочность. Очень часто в интервью я слышу про артистов: «Ой, этот артист хорош собой, и чувство юмора у него, и очень радостный…» Нет! Это не так. Я, например, с четырех лет прикоснулась к горю. Это были похороны папы. И я услышала голос — верьте не верьте — из космоса: «А теперь тебя никто не будет защищать». И у меня в жизни такая позиция: я должна, никого не оскорбляя, ничего не требуя, защищать свое достоинство.

— А вы умеете говорить нет? Вы выглядите очень мягким человеком.

— Воспитанным. Это мне мешает иногда. Я не могу быть хамкой. У меня все происходит иначе. Я дипломат. Возьмем такую историю. Сейчас все справляют юбилеи. Даже если кому-то 30 лет — то уже 25 лет творческой деятельности. «Юля Началова — 25 лет творческой деятельности». И все опять-таки потому, что нет санитаров, которые бы помогали артистам понимать, что они не туда идут. Ну вот у меня действительно исполнилось 25 лет со дня первого выступления. Моя первая афиша — 1957 год, от этого я отмеряла 25 лет на сцене. И я задумала сделать такую программу — «Юбилей на эстраде. 25 лет с песней». Меня вызывают в горком партии: «Как это — у артистов эстрады юбилей? У оперной певицы может быть юбилей. Это значимо! А эстрада — это развлекать только! Вы в ресторане можете юбилей отпраздновать, банкет устроить, но не на сцене». Я подумала, пришла к директору и говорю: «Афиша будет такая: «Творческий отчет перед трудящимися города Ленинграда за 25 лет выступлений». Отвечает: «Я покажу в горкоме». Показали: «Ну и Пьеха! Деваться от нее некуда!» И утвердили. То же самое, только наоборот. Не 25 лет на сцене, а творческий отчет перед трудящимися. А моя публика кто? Трудящиеся, простые люди, не новые русские. Мне так хотелось похвастаться, что я уже 25 лет пою. Это было для меня достижением, потому что я проходила эти худсоветы, нас запрещали. Дисквалифицировали как ансамбль в 1959 году.

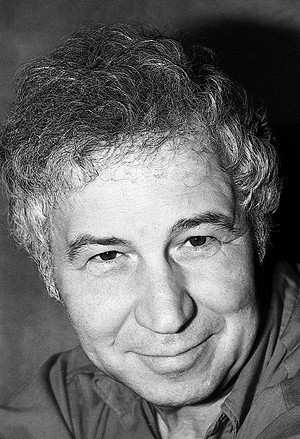

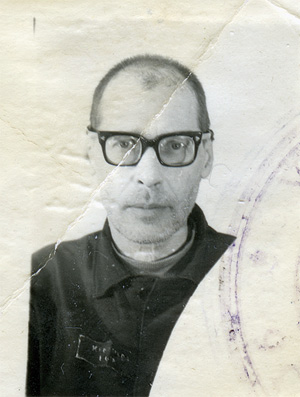

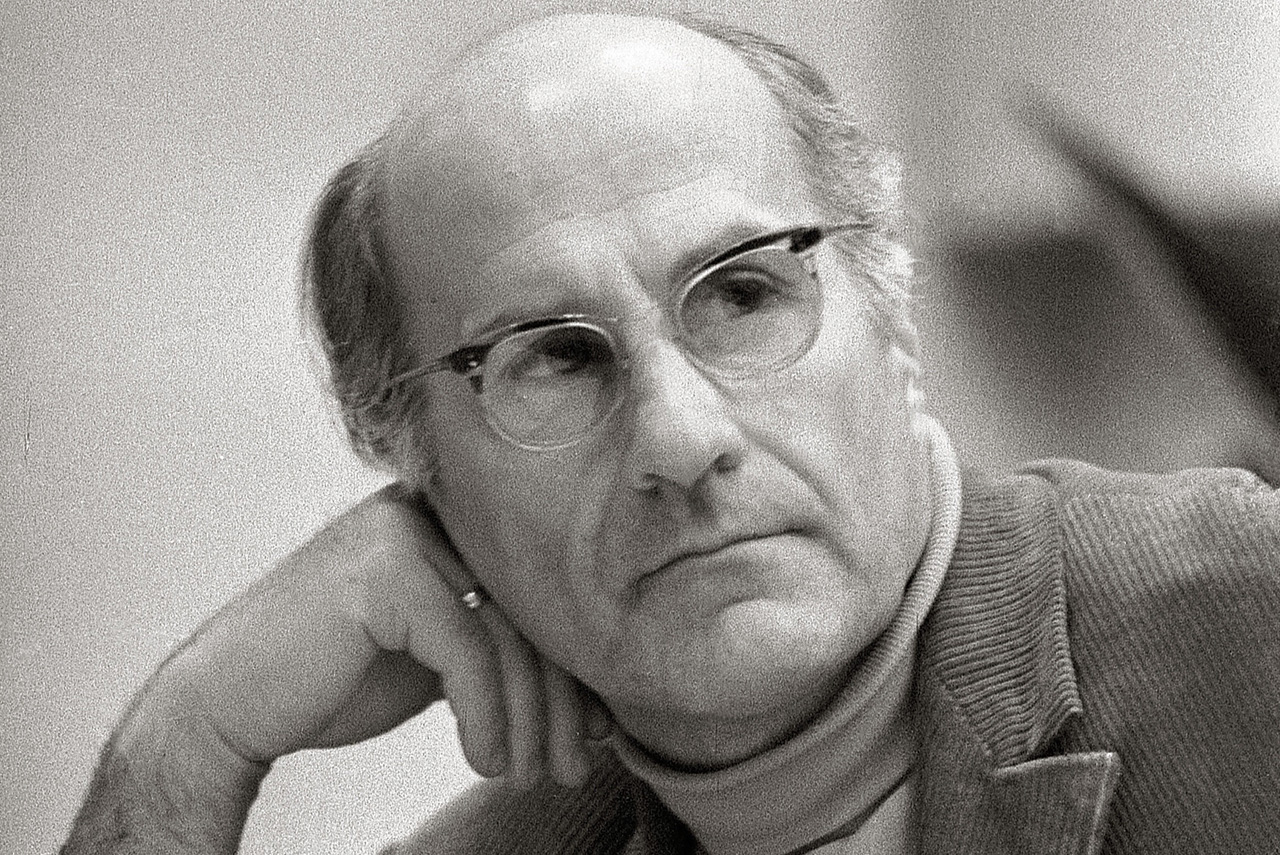

Пьеха в 1977 году

— За что?

— Я пела по-французски, по-польски, по-немецки. Ребята пели английские песни. Было такое свободное поведение на сцене. Не было классической статики. И все это идеологи из горкома партии классифицировали как «пропаганду буржуазной идеологии», разврата, некорректности. Почему это певичка не стоит у рояля, почему она ходит с микрофоном? Нас запретили. Все. Мы не можем выступать. Александр Александрович Броневицкий (первый муж Пьехи, руководитель ее ансамбля «Дружба». — Прим. ред.), выпускник Ленинградской консерватории, говорит: значит, буду кантаты сочинять, с эстрадой покончено. Я говорю: «Подожди, Шура. А что, этот худсовет самый главный в стране? Мы живем в Советском Союзе. Мы живем в РСФСР. Есть же худсовет в Москве!» — «Ты сошла с ума!» Но я поехала в Москву. Нашла, где Министерство культуры. Пришла. Министр в командировке. Я три дня ночевала на вокзале. Снова пришла. Меня принял министр культуры. Я говорю: «Понимаете, мы поем песни. Я полька по национальности. Пою по-польски, по-французски, немецкий знаю. Ансамбль поет раскрепощенно, не просто стоят — руки по швам. Но они не стиляги. Они не развратные. Они — консерваторские. У них культура». — «Мне ваших слов мало. Они могут спеть для нашего худсовета при Министерстве культуры РСФСР?» — «Конечно!» Я дозвонилась до них, говорю: «Мы едем в Москву. В костюмах». А костюмы у нас были от какого-то хора рабочей молодежи, ну бедные были все. Мы им спели. И что вы думаете? Они встали все, зааплодировали и сказали: «Разогнать этот худсовет в Ленинграде. Мы даем зеленый свет». Можете себе представить? То есть все можно. Только надо знать, в какую дверь постучать и что сказать. Надо быть дипломатом. Что такое дипломатия? Есть такой немножко простонародный анекдот: «Вы видели, как комар писает? Так вот, дипломатия — это еще тоньше». Надо быть дипломатом, и тогда двери открываются, и даже то, что казалось сложным, делается проще. Нет трудностей — просто надо знать, с какой стороны их преодолевать. Но должна быть этика на эстраде — без этого нельзя. И патриотизм — ты должен понимать, в какой стране живешь. Шульженко всю войну пела для солдат перед боем, Русланова вместе с армией дошла до Рейхстага — со ступеней Рейхстага пела свои «Валенки». Мне тоже это свойственно. Афганистан! Я туда трижды ездила с концертами. Когда был уже вывод войск из Афганистана, мы выступали перед десантниками. Они выходили на сцену и говорили: «Спойте нам что-нибудь жизнерадостное. Мы же будем прикрывать вывод войск. Мы будем ваши песни вспоминать, и нам будет не страшно идти». И я им пела «Огромное небо». Я привозила целый мешок записок с телефонами — позвонить родным, позвонить маме, позвонить девушке, жене: «Я жив. Я обязательно постараюсь вернуться». Понимаете, я им дарила надежду. И это все благодаря песням. Я выросла на такой психологии. Мой отчим — простой рабочий, простой безграмотный мужик, который не умел расписываться. Всю жизнь с 16 лет отпахал на шахтах французских и польских. И вот он как-то приходит домой и маме говорит, такой весь радостный: «Представляешь, мне сегодня удалось норму перевыполнить. Так ко мне подошел главный инженер шахты, руку мне пожал! Простому шахтеру сказал спасибо. Ты представляешь, Лица?» — маму звали Фелиция. И я понимала, что людям надо, независимо от твоего статуса, протягивать руку и говорить: «Ты — молодец». И так же я своими песнями: «Подставляйте ладони, я насыплю вам солнца!»

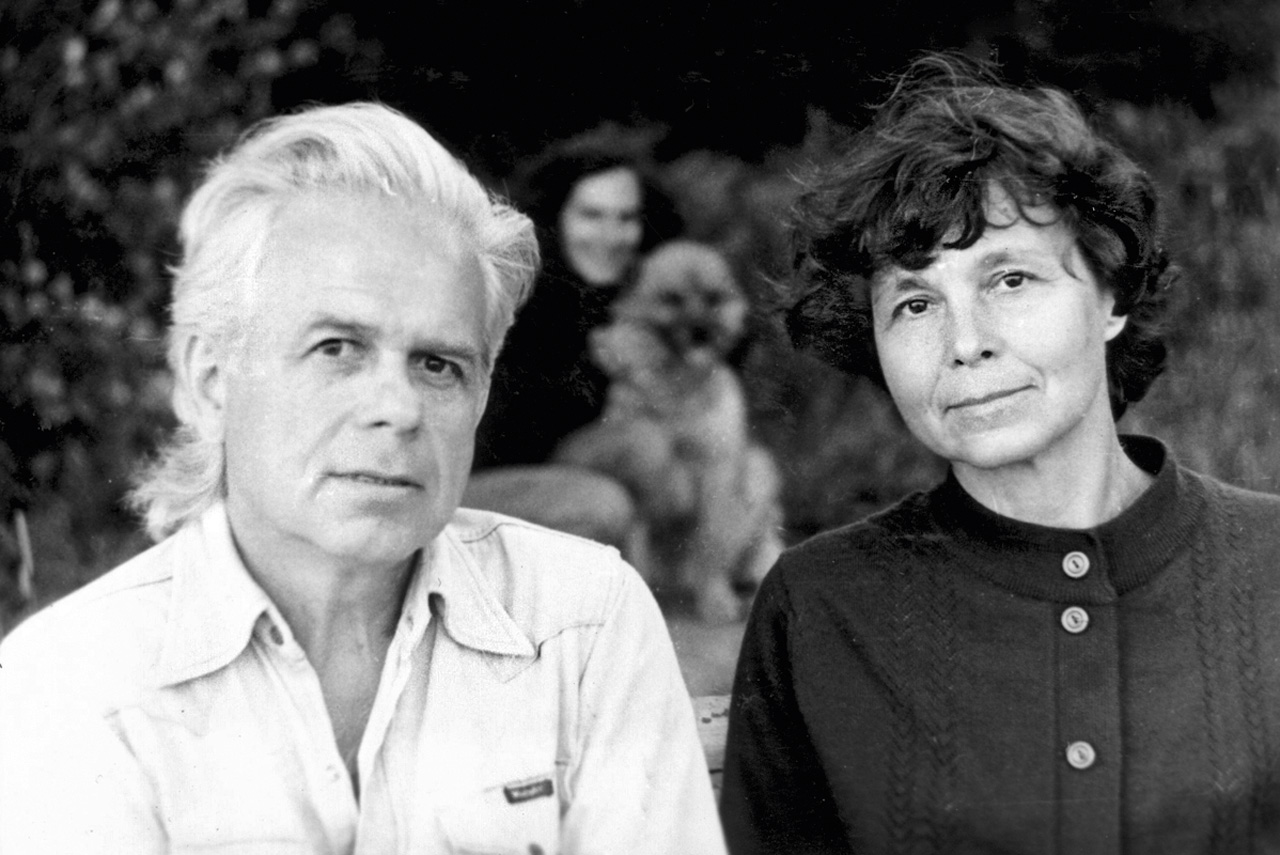

— Броневицкий многому вас научил?

— Знаете, кто-то сказал — они как Галатея и Пигмалион. Он меня лепил, он меня строгал, он отсеивал все. Ему в этом году было бы, кстати, 80 лет. Но талантливых людей Господь Бог почему-то рано забирает. Он был невероятно одаренным. Он лепил из глины, он рисовал шаржи. Он бы вас сейчас увидел — буквально в секунду бы нарисовал. Я его запомнила как очень требовательного… не люблю это слово — мэтр. Как педагога, как учителя. Многие говорили, что он был невоспитанным. Он мог грубо просить, требовать, иногда даже кричать: «Ты фальшиво поешь!» А я записывала себя на магнитофон из зала. А потом слушала: «А действительно, он прав!» Меня отчим воспитывал ремнем. А он — не ремнем, просто словом. А когда он меня уже слишком начал ругать, я сама нашла педагога по вокалу. И я узнала, откуда берется недотягивание нот, потому что у меня диафрагма плохо держала, я не распетая, связочки плохо смыкаются, я недотягиваю. Я все изучила. Я пытливая по натуре своей. К сожалению, мы по моей инициативе разошлись. Я хотела семью. А мы были артистами, у нас был служебный роман. И я сделала глупость — ушла от него. Я поверила, что у артистки есть право мечтать о семье. А семьи так и не получилось. И моя семья теперь — это вот, мое гнездышко. Пять собак. Вот так получилось. То есть я потерпела фиаско, разрушив наш творческий союз.

Пьеха и ее муж — композитор Александр Броневицкий — возле вагона поезда на одном из московских вокзалов. 1966 год

— Вы считаете, что это вообще несовместимые вещи? Либо сцена, либо жизнь?

— Многие артисты в этом признаются, особенно женщины. Что, если тебе Бог подарил быть любимой публикой, не претендуй уже на то, чтобы у тебя была еще семья — продолжение твоей радости, и счастья, и любви в другом месте. Ты должен быть однолюбом. Возьмите Эдит Пиаф. У нее сколько было любовников, мужей, и все равно все заканчивалось только на сцене.

— Был ли человек, который подсказывал вам, как строить свой визуальный образ?

— Так же как я узнала с детства, с четырех лет, что такое горе, что такое смерть, что такое боль, — так же я с детства впитала в себя понятие красоты. Мой папа выращивал розы. У нас во Франции был дом, четыре комнаты, а рядом палисадник, и там росли розы. На одном кустике он прививал черенки всех расцветок. И была стена сирени махровой. Я была маленькая, я видела, как это красиво, это несравнимо ни с чем. И мне тоже хотелось быть красивой. Но как? У меня тряпки были старые. Мама перелицовывала все. И уже когда я стала получать 9 рублей, 13 рублей за выступление, когда я стала петь по три концерта в день — на Камчатке мой рекорд был 39 сольных концертов за 13 дней, причем понятия о фонограммах не было вообще, слова такого не было! И тогда я все деньги копила на платье от Зайцева, потому что я понимала, что я хочу быть красивой. Чтобы публика посмотрела на меня и сказала: «Да, я тоже такой хочу быть!» А потом, у меня был наглядный пример — мама. Бедно одетая, но всегда красиво. Она говорила: «Допустимо три цвета в одежде. Вот у меня, видишь, розовая блузочка, коричневая юбка и бежевый пиджачок. Три цвета — это красиво». Причем это все сама сооружала, своими руками. Поэтому безвкусица мне несвойственна. Я несла это в себе. Как у моей собаки есть охранный инстинкт, ее никто не учил меня охранять, это у нее в крови. Так и я — с тех пор как соприкоснулась с красотой в детстве. Кроме серости, кроме бомбежек, кроме войны, кроме голода — я запомнила эту красоту. И это был тоже мой ориентир в жизни. Поэтому в моем гардеробе нет черных платьев, нет серых платьев, нет коричневых. Потому что черный — это был траур, коричневый — это так, повседневно, а серый — это просто пыль, шахтерская пыль. «Где-то есть город, тихий, как сон,/Пылью тягучей по грудь занесен». Нет этого! Есть восточные красивые оттенки: сиреневый, зеленый, бирюзовый, голубой. Белый! Потому что не было свадебного платья, хотя три раза выходила замуж. Первый раз не на что было, второй раз уже было поздно в платье свадебное наряжаться, а в третий раз — тем более. Поэтому белых платьев больше всего. Но они нравятся публике. Они как праздник.

— А когда вы в конце 1960-х выступали в Париже — вы не думали о том, чтобы там остаться?

— На этот предмет я нашла очень логичный… Нет, очень правильный ответ. Вот Гондурас — мы были первыми советскими людьми, которые ступили на эту землю. Меня там тоже провоцировали: «Вы не хотите остаться здесь, в странах Латинской Америки? Хотите вернуться опять в Советский Союз? Зачем?» Я говорю: «Понимаете, я приехала в Советский Союз не для того, чтобы оттуда уехать. Я приехала и осталась навсегда». Это моя жизненная позиция, мое кредо. Я нашла свою родину, свой дом. Простой человек, который пережил голод, — в первый раз в жизни я досыта стала есть в Советском Союзе. Стала получать стипендию — я могла себе купить чулки, которых мне не покупал отчим. Порвала? Ходи в рваных. То есть все настоящее — я все обрела в Советском Союзе. И даже дом себе построила. Это не вилла, но это и не дача. Это городской дом, где я живу. Где каждый кирпичик согрет моей энергетикой. Так, мы опять в быт ударились. Давайте об искусстве.

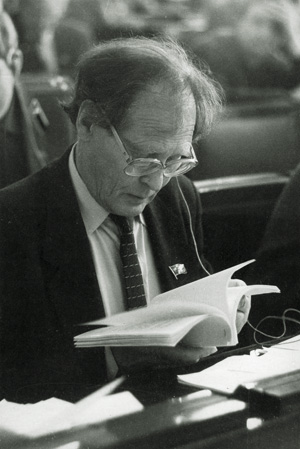

Пьеха со своим новым ансамблем в Ленинграде. 1977 год

— Расскажите о людях, которые писали для вас песни. Вот, к примеру, «Замечательный сосед».

— Это целая история. Ее написал Борис Потемкин, инженер одного из ленинградских заводов. Любитель. Просто для себя сочинил одним пальчиком эту песню. Он тоже из коммуналок. И я из коммуналок. И поэтому у меня эта песня сразу получилось. И где бы я ее ни пела, она становилась своей. Вся Польша ее пела, вся Германия ее пела, на Кубе по-испански ее пели, пластинки гуляли на испанском языке. По-немецки «Майн нахба», по-польски «Муй сонщат»… Вы представляете, после того как он нам эту песню сыграл, Сан Саныч говорит: «Все! Берем!» А он: «Неужели я услышу свою песню?» А потом мы эту песню зарегистрировали в Агентстве по авторским правам. Проходит год или два, и вдруг он звонит: «Можно вам нанести визит перед Новым годом? Только я не один, со мной придут люди». Звонят в дверь, заносят огромный рулон паласа. А мы жили не очень уютно — деньги-то получали не шальные. Он говорит: «Я стал богатым человеком! На авторских правах у меня такие деньги! Все рестораны поют, все певцы поют, с каждого исполнения мне капает. Я хочу поделиться с вами». И развернул на всю комнату этот палас. А потом еще подарил колечко с маленьким бриллиантиком. Он радовался, как радуются дети, тому, что его песню так полюбили! Он очень рано умер, в сорок с чем-то лет — его заразили гепатитом. Кровь брали на анализ, представляете?

— У вас были великие современники, которые находились на противоположных полюсах советской культуры, но кажется, что вы просто не могли с ними не пересекаться. Это Гагарин и Бродский.

— Гагарин меня даже на руках нес. В Переделкино ЦК комсомола организовывал встречи творческих людей с космонавтами. Устраивали соревнования: играли в теннис, артисты против космонавтов, в волейбол играли. А я спортивная была такая, в спортивном костюме, разбежалась, подбросила мяч, прыгнула — и упала. Ногу подвернула. Больно жутко! И что вы думаете? Подбегает Гагарин, берет меня за руки, как мешок, закидывает на спину, и пошли в медпункт. Корреспондент «Правды» Юрий Воронов это запечатлел, этот снимок облетел очень многие советские издания. Меня спрашивали: «Как же так?! Вы же ростом были выше, чем Гагарин! Как же он вас мог донести до медпункта?» Я говорю: «Стоп! Он был космонавтом! Он был сильным, натренированным. Для него я была пушинкой». А Бродский… У Бродского был роман с моей однокурсницей Зофьей Капусьциньской. Она сейчас директор Института психологии в Катовице. Он даже в общежитие за ней приезжал, на такси куда-то ездили.

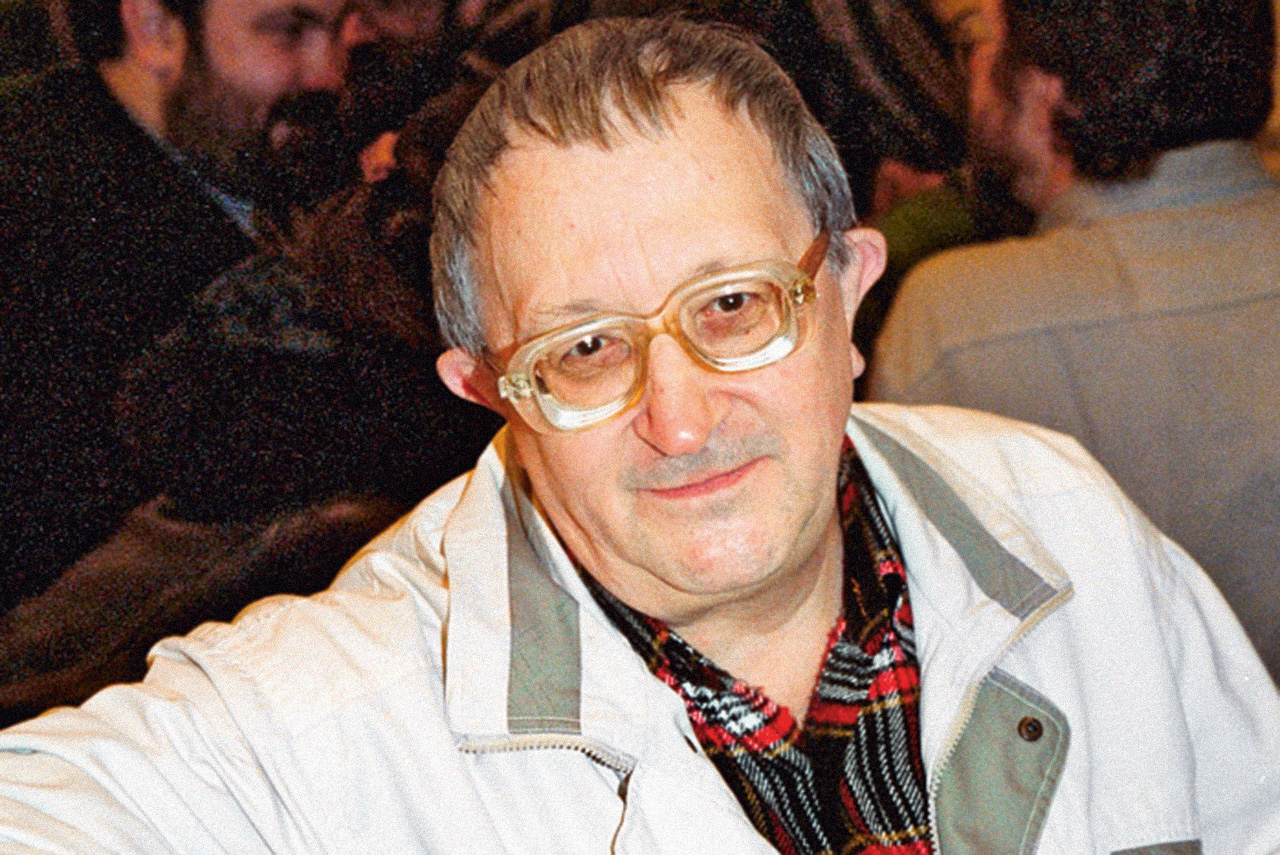

Пьеха и Сальваторе Адамо после концерта Адамо в Театре эстрады. 1981 год

— А партийное начальство к вам как относилось?

— Я ни с кем никогда не дружила. Хотя с Брежневым целовалась. Это была встреча на высшем уровне. Хонеккер и Брежнев встречались в советском посольстве в Берлине, и после этого полагался банкет и концерт. Естественно, меня попросили спеть «Огромное небо». А после «Огромного неба» вдруг к сцене подходит такой огромный куст роз, а из-за него выглядывает Брежнев! Он вручает эти розы роскошные, что-то такое говорит и удаляется, чтобы спуститься со сцены. А я говорю: «А поцеловать?» И он вернулся, взял мою руку и в щечку поцеловал. Теперь я в шутку говорю: «Я целовалась с Брежневым». Но вообще, никогда не было никаких взаимоотношений. Нигде я не переходила грань. Хотя я была удостоена чести быть на приеме у Фурцевой. Это было для меня жизненно важно. Я появилась у нее в кабинете, у меня был красивый скромный белый костюмчик и яркая бирюзовая блузка. Она так встала: «Неслучайно люди говорят, что вы самая элегантная артистка». Я говорю: «Екатерина Алексеевна, это очень скромный костюмчик, сшитый в простом ателье — не в Париже». Она: «Что вас привело ко мне?» Я: «Скажите, пожалуйста, у оперных певцов, у камерных и у эстрадных — разное строение гортани?» Она: «Не знаю». — «А я вам говорю — одинаковое. Две связочки одинаковые. Только разный жанр. Понимаете, за то, что пою на сцене два часа, я получаю 38 рублей. А камерная певица получает за это 99 рублей. Скажите, а почему такое неравенство жанров?» Она говорит: «Эдита Станиславовна, я не берусь качать права на худсовете Министерства культуры СССР, который устанавливает ставки на эстраде. Вы сдайте худсовету два русских романса. Можете? Я вам обещаю! Вы будете переведены в камерный жанр». Я спела «Дорогой длинною» и еще что-то. Это была чистая формальность. И пришел приказ, что я — камерная певица. Представляете? А потом к Демичеву (министр культуры СССР с 1974 по 1986 год. — Прим. ред.) я ходила. Мы кофе пили. Он меня спрашивал, что я думаю о Леонтьеве, только появившемся. Я сказала: «У него большой заряд. Он пойдет далеко и долго». — «Но он НЕ ТАКОЙ, как все». Я говорю: «Вот именно. Он не как все». — «Значит, надо ему не мешать?» — «Да». Так же я Долиной помогла когда-то. Я сидела в жюри Сочинского фестиваля. И все жюри, кроме Флярковского и Кобзона, в один голос: «Это кабацкая певица! Она в кабаке поет!» Я говорю: «Стоп! Она спела русские, советские песни. И замечательно спела! У меня мурашки бегали по телу! Почему вы ей не хотите дать премию?» И ей дали второе место. И вот так мы можем продолжать до бесконечности. Я, знаете, как тот седой ворон, который все знает. Много видела, много слышала, есть с чем сравнивать. Я же была на концерте Марлен Дитрих. Понимаете? В Ленинграде, в Александринском театре. Я сидела очень близко. И за кулисы к ней пришла. Она мне автограф оставила. У меня его украли. У меня был автограф Гагарина. И какой автограф! Они очень любили меня приглашать в Чкаловск, был концерт в первую годовщину полета Гагарина. И Гагарин после концерта преподносит мне конверт. А там марки какие-то. Пишет автограф и говорит: «Это тебе пригодится на черный день. Это конверт, который выпущен в годовщину первого полета советского человека в космос, и марки погашены штемпелем, который существовал только один час. Это очень драгоценный конверт». А дома у меня хозяйка, Вера, по хозяйству мне помогает. Она болеет за «Зенит». Я уезжала на гастроли, а в доме у меня сразу — собрание болельщиков «Зенита». Был доступ ко всем шкафам, куда хочешь. Коммунизм у нас был. А эти ребята без комплексов. Они все уносили, что только могли. И автографы знаменитостей в том числе. Ну это пережитки ее воспитания — детский дом. Все вокруг колхозное… Про нее говорили: первый человек, который дожил до коммунизма, — это Вера Михайловна. Но я не в обиде. Человека надо любить с его недостатками. И потом — только сильные умеют прощать.

* Интервью было опубликовано в номере «Афиши» от 27 января 2012 года