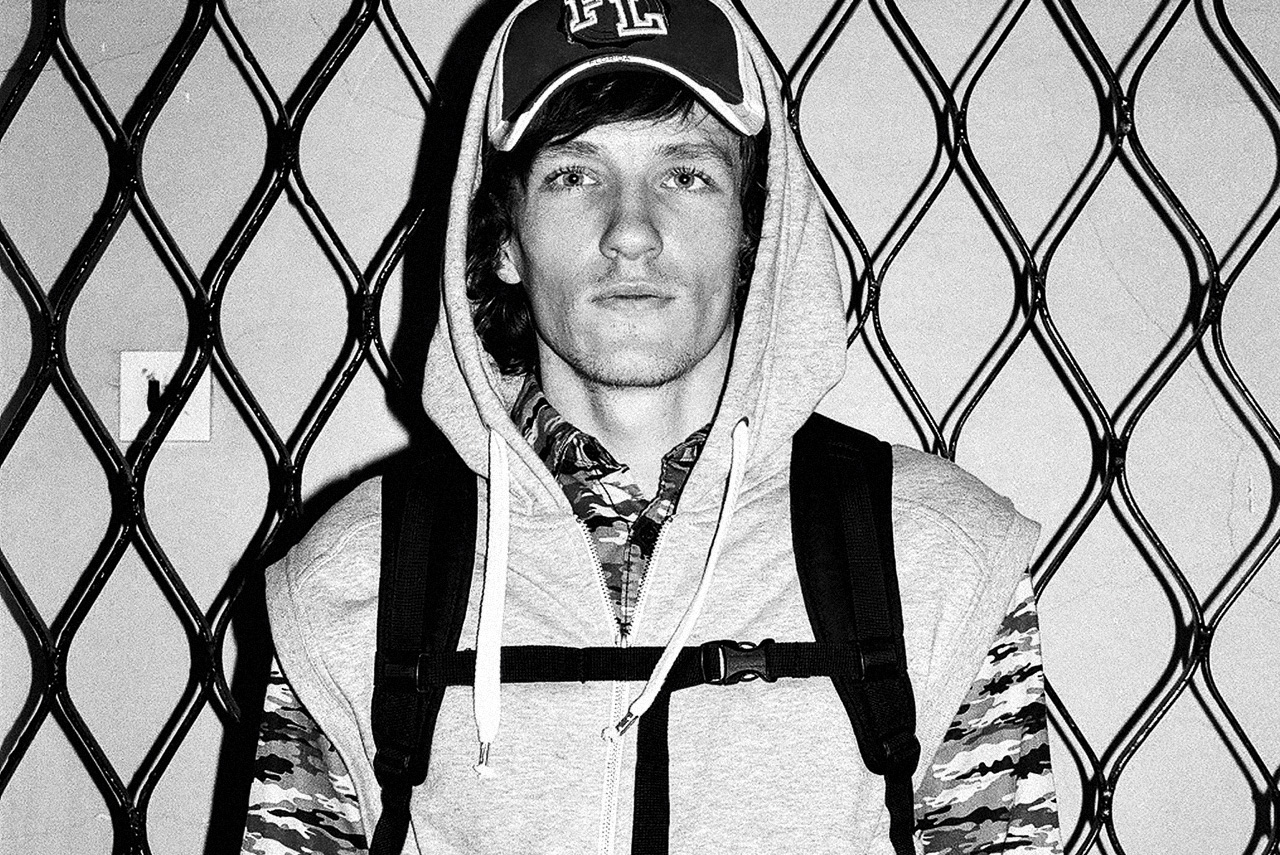

Артем Родионов, пожарный

об адреналине и электронной музыке

Артем Родионов сбежал из страховщиков в пожарные в поисках адреналина

Возраст: 23 года

Место работы: Специализированная часть по тушению крупных пожаров г. Владимира

«В пожарной охране я уже год. До этого я учился в институте на автомеханика и работал в страховой фирме. Но мне надоело с бумажками возиться в женском коллективе: они все время болтают, хи-хи, ха-ха, — скучно там. В общем, захотелось мне приключений на свою голову. Решил на нормальную мужскую работу устроиться. В результате тут правда не соскучишься, можно даже сказать экстремально весело. Но я понял, что если рядом твои товарищи и они ничего не боятся, то тебя это мотивирует. Ты думаешь: «Что ж я хуже, что ли» — и не страшно. Для меня главное в работе — это адреналин. Я в нем остро нуждаюсь, люблю драйв, скорость, за рулем люблю погонять — где можно. В выходные, если получается, я обычно в друзьями в клуб иду потанцевать — мне нравится минимал-техно, хаус, электрохаус.

Ну а главное мое увлечение — это автотюнинг, люблю ковыряться в машине. Мама за меня, наверное, немного переживает, но больше гордится, что я на такой работе. Переживать нужно не за нас, а за тех, кто сейчас растет в интернете и без маминой помощи сделать ничего не может. А мы росли во дворе и за себя постоять умеем. На работе мне еще спасать никого не доводилось. Но зато в деревне весной, когда мальчик под лед провалился, я нырнул и вытащил его».